Вы читаете статью RUSSPASS Журнала. RUSSPASS — цифровой туристический сервис, который поможет вам спланировать поездку и ничего не забыть. Узнать больше и попробовать можно здесь.

В представлении нганасан, самого северного народа Евразии, мир произошел из ледяной пустыни. В этом царстве вечной мерзлоты обитала Моу-нямы — мать-земля. Ее одежды были сделаны из травы и мха, а волосы — из деревьев, покрытых снегом. Однажды она приблизилась к солнцу, лед стал таять, и тогда мать-земля родила первых живых существ в этом мире — диких оленей, которые и стали обитать на ней. Сами же люди появились позже, произошли они из шерсти со шкуры все тех же оленей.

Нганасаны — один из древнейших этносов Арктики и Таймыра, самого крупного полуострова в России. Их соседи долганы, наоборот, один из молодых северных народов, но все же со своими аутентичными традициями, рожденными прямо здесь, в этой ледяной пустыне. Городов на Таймыре нет, а бескрайняя тундра — зона вечной мерзлоты, почва тут не оттаивает даже в самое жаркое лето. Суровые законы Крайнего Севера наложили отпечаток на его жителей, став частью их культурного кода и средством выживания. Охотники, рыболовы, но прежде всего оленеводы, долганы и нганасаны и сегодня живут так же, как столетия назад. Даже в самый суровый мороз (а зимой температура на Таймыре может достигать минус 60 градусов!) они комфортно чувствуют себя в чумах, пережидая пургу и непогоду, которая может длиться две недели. А еще пасут оленей, которые для них источник жизни, особая философия и даже божество.

Сегодня увидеть малочисленные народы Севера в их органической природе невероятно сложно. Вековые традиции и обычаи постепенно забываются, а тех, кто знает родной язык или фольклор, с каждым годом становится все меньше. Развитие инфраструктуры, транспорта, инструментов также оставляет свой след. В чумах оленеводов появляется спутниковая связь, а снегоход легко обгоняет нарты, запряженные пятеркой оленей. Однако парадокс заключается в том, что зачастую именно архаичные технологии — единственное, что проходит проверку климатом и временем. Каждый оленевод, круглый год кочующий в тундре, скажет, что нет ничего надежнее оленя и простых нарт. Как затрагивают процессы глобализации, казалось бы, оторванный от современной действительности мир кочевников Крайнего Севера? Как формируются механизмы социальных отношений в новой мобильной реальности, а главное, какие важные навыки среды обитания оленеводов на Таймыре мы можем перенять?

Эксперты Русского географического общества, ученые Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) и команда продвинутых путешественников MZUNGU EXPEDITIONS разработали экспедиционное путешествие на Таймыр в гости к долганам и нганасанам. Это настоящее приключение в духе великих ученых прошлого, цель которого — провести собственное этнографическое исследование.

Путешественники смогут с головой погрузиться в мир коренных малочисленных народов Севера, пожить жизнью оленеводов, обучиться их особым искусствам, подружиться с оленями и постичь философию кочевого образа жизни. А еще приобщиться к антропологической «кухне», научиться работать в поле и собирать материалы, как настоящие этнографы: вести дневники, делать зарисовки, записывать истории из первых уст. По возвращении все участники экспедиции смогут поделиться результатами своего исследования в штаб-квартире РГО в Санкт-Петербурге, как это делали когда-то легендарные первооткрыватели.

Экспедиционное путешествие с РГО на Таймыр проходит только один раз в год, этим летом оно начнется 31 июля. Подробности читайте на сайте travel.rgo.ru.

Форпост науки в Арктике

Таймыр — самая северная материковая часть суши. Здесь нет городов, лишь бескрайние просторы арктической тундры, постепенно уходящие в холодные воды Северного Ледовитого океана.

Первые комплексные исследования Арктики состоялись в ходе Великой Северной экспедиции, которая заняла целых десять лет (1733–1743). Однако сотней лет ранее в Сибири русские казаки основали Мангазею — первый заполярный город за Уралом. Он и стал опорным пунктом продвижения землепроходцев на восток. До наших дней Мангазея, к сожалению, не уцелела.

А вот некоторые поселения того же времени сохранились. Например, Хатанга, небольшое село на севере Красноярского края, расположенное за полярным кругом. Это одно из самых северных поселений России, важный транспортный узел и культурный центр коренных народов Заполярья. Село окружено суровой величественной природой Таймыра, что делает его уникальным местом на карте России. Здесь расположен единственный на Восточном Таймыре всесезонный аэродром. Примерно за три с половиной часа сюда можно долететь из Красноярска. В советское время здесь была база полярной авиации, а в долинах местных рек велась разработка полезных ископаемых. Сегодня поселок обретает вторую жизнь: под эгидой РГО развивается инфраструктура, ученые восстанавливают хрупкую экосистему, а добровольцы помогают с очисткой от мусора. Со временем Хатанга превратится в базу для старта новых полярных экспедиций.

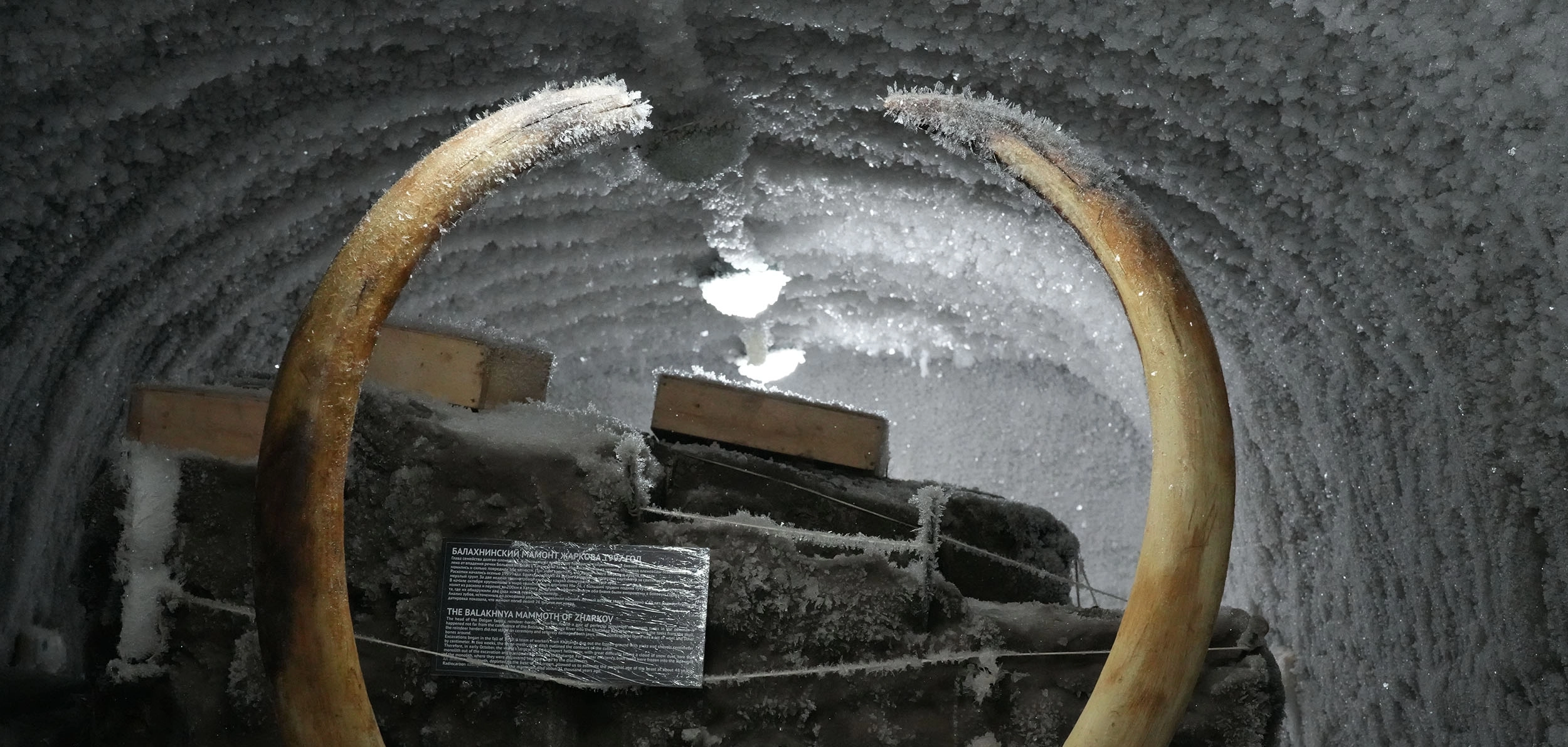

В селе проживает около 2,5 тысячи человек. Большую часть населения составляют коренные народы Севера: долганы, нганасаны и эвенки. Познакомиться с их традициями, языком и культурой можно в этнографическом музее Хатанги. А еще здесь находится уникальный Музей мамонта с коллекцией костей, зубов и бивней доисторических животных. Он расположен в леднике в слоях вечной мерзлоты. Эту пещеру в советское время использовали в качестве холодильника для хранения продуктов, а в 1990-х годах Бернар Бьюиг, палеонтолог из Франции, специалист в области исследования мамонтовой фауны, оборудовал это место для своих научных экспериментов. Здесь в любое время года сохраняется устойчивая минусовая температура, где-то около минус 15 градусов. Благодаря таким условиям ценные находки останков древних животных можно хранить без химической обработки и консервации.

Главным музейным экспонатом стал мамонт Жаркова, найденный здесь же, на Таймыре, одним из охотников — Алексеем Жарковым. Гигантскую мерзлую глыбу грунта весом в 30 тонн с древним животным внутри вырубили прямо в тундре и вертолетом доставили в хатангскую подледную лабораторию для изучения.

Позже вокруг диковинного зверя решили открыть музей. У мамонта Жаркова сохранились неповрежденными мягкие ткани: уши и хвост. Позже в состав экспозиции музея вошла коллекция палеонтологического Музея мамонта и овцебыка имени профессора Николая Верещагина.

Ночь в кратере метеорита

Ученые шутят: если очень сильно сжать уголь, то получится алмаз. Отчасти это правда, именно так в наше время и создаются искусственные драгоценные минералы. Однако одного давления мало, нужна высокая температура (больше двух тысяч градусов) и чистый графит без примесей. Добиться такого эффекта можно и в естественной среде, например вследствие удара о землю космического астероида гигантских размеров.

Подходящая под наши условия катастрофа случилась около 35 миллионов лет назад на севере Сибири, в бассейне реки Попигай, на границе Красноярского края и Якутии. В результате падения крупного метеорита диаметром 5–8 километров образовался огромный кратер. Удар был настолько мощным, что вызвал мгновенное испарение пород, образование гигантской ударной волны и выброс огромного количества материала на сотни километров вокруг. Энергия удара оценивается в несколько миллионов мегатонн в тротиловом эквиваленте, что в тысячи раз превышает мощность всех ядерных арсеналов мира.

Диаметр кратера составил около 100 километров, что сделало его одним из крупнейших ударных кратеров на планете. Такие котловины называют астроблемами, что в переводе с греческого буквально означает «звездная рана».

Попигайская астроблема примечательна не только размерами, но и уникальными геологическими образованиями. В результате удара образовались импактиты — породы, измененные под воздействием высоких температур и давления. Например, импактный алмаз, который образуется при ударном сжатии графита. В отличие от обычных, он имеет мелкозернистую структуру и используется в промышленности. По подсчетам исследователей, это месторождение не просто крупнейшее в мире — оно многократно превосходит общемировой запас импактитов.

Несмотря на уникальность, Попигайский кратер так и не был полноценно исследован. Геологоразведчики еще в 1970-х годах открыли здесь два месторождения космических алмазов, однако выяснили, что ювелирной ценности они не представляют: из-за слишком высокого давления и температуры в момент взрыва камни оказались очень тусклыми и мутными. Но благодаря этому технические алмазы обладают повышенной твердостью и способны выдерживать гораздо более высокие температуры — до 250 градусов. Такие характеристики незаменимы в машиностроительной и горнодобывающей отраслях, в частности в бурении. Однако из-за удаленности разработка попигайских алмазов остается все еще слишком дорогой.

Самая невероятная особенность Попигайской астроблемы в том, что внутри нее, прямо в кратере, когда-то жили люди. В начале прошлого века долганы разбили здесь оленеводческий поселок Попигай, просуществовавший до начала 1980-х годов. Но жизнь внутри метеоритного кратера оказалась не самой спокойной. Летом здешние реки, главные транспортные артерии на Таймыре, пересыхали, а после зимы, наоборот, разливались так, что затапливали весь поселок. Поэтому жители со временем оставили свои дома, переселившись на 100 километров южнее, в Новый Попигай. А покинутый Старый Попигай постепенно разрушается. Сегодня здесь обитает единственный житель — отшельник Василий, который несмотря ни на что продолжает в одиночку выживать среди дикой природы.

До Старого Попигая туристов доставит вертолет — зафрахтованный Ми-8 долетает сюда из Хатанги за два часа. Ночевать гостям предстоит прямо в кратере, а утром будет знакомство с Василием, который расскажет множество захватывающих историй о жизни в самом сердце «звездной раны».

Страна оленьих следов

Коренные народы Таймыра называют свою землю «тамура», что значит «дорогая, богатая», а еще «тай мирэ» — «страна оленьих следов». Из кратера Попигайского метеорита путешественники на лодках отправятся вглубь полуострова, к стихийным стойбищам оленеводов.

Несколько дней участники этнографической экспедиции проведут в гостях у кочевников, полностью погружаясь в их быт и культуру, научатся ловить оленей и собирать их в кораль (загон), выстраивать аргиш (караван) и каслать (перегонять стадо на новое место).

А еще готовить строганину, слушать долганские сказки у костра и охотиться на северное сияние.

На Крайнем Севере России живет больше 40 малочисленных народов, на Таймыре их пять: энцы, ненцы, эвенки, долганы и нганасаны. Мы познакомимся с представителями двух самобытных этносов — долганов и нганасан.

Долганы — один из самых молодых народов Заполярья. Полностью сформировался он к середине XIX века в результате смешения трех этносов: русских, якутов и эвенков. Вот почему в культуре и обычаях долган можно найти много заимствований из быта и традиций этих народов. От якутов они взяли язык, который вплоть до начала прошлого столетия считался якутским диалектом, и свой главный промысел — разведение оленей. У эвенков научились ездить на оленях верхом, а у нганасан — пасти стадо вместе с собаками. За красоту и богатство одежд долганов называют аристократами тундры, а одна из долганских парок хранится в Кунсткамере в Санкт-Петербурге. Затейливые орнаменты, украшения из бисера, пуговиц, узкие канты из цветных тканей, бахрома и мех использовались в отделке как верхней одежды, так и обуви и головных уборов.

У затундренных русских крестьян долганы научились строить свои жилища, балоки, отказавшись от традиционных для тундры чумов. Балок — каркасный дом, который ставится прямо на нарты. Его легко и удобно перевозить в любой удобный момент, что незаменимо при перекочевке. Такие дома обычно обтягивают оленьими шкурами и чехлом из парусины, внутри ставят печи и полноценные кровати. Подобный мобильный дом гораздо удобнее чума. Его не нужно собирать, а после переезда — ставить заново, достаточно лишь собрать в упряжку оленей, и можно отправляться в путь. Однако есть и минусы: в условиях лесотундры балоки приходится делать более компактными, чтобы они могли проходить через плотные заросли деревьев.

Нганасаны, в отличие от своих соседей, в большинстве своем уехали из тундры. В середине прошлого века на Таймыре активно действовала программа переселения кочевников и приучения их к оседлому образу жизни. Так появилось несколько нганасанских поселков, которые существуют и сегодня. Один из них — Новая, расположенная в часе езды на лодке от Хатанги. Сами себя нганасаны называют «ня», что значит «человек». Охотники на диких оленей и кочевники, нганасаны долгое время жили без письменности, хотя имели довольно богатый язык. Только для описания оленя в нем есть больше 30 слов. Насильственное переселение в каменные дома далось свободолюбивым кочевникам непросто. Сегодня их осталось не больше 800 человек, а тех, кто помнит язык и традиции, — пара сотен.

Участники экспедиции побывают в гостях у тети Даши — хранительницы уходящих традиций нганасан. Она расскажет, как по одежде можно определить семейный статус человека, когда отмечают праздник чистого чума и почему жители Таймыра ведут свое происхождение от краснозобой гагары.

Совершить открытие

Американский исследователь Клайд Клакхон, заложивший сто лет назад главные принципы этнографической работы в поле, говорил: «Антропология держит перед человеком большое зеркало и дает ему возможность посмотреть на себя во всем его безграничном разнообразии».

Современная антропологическая наука берет начало в исследованиях африканских и американских племен, которые, как правило, были значительно отделены от исследователей как в территориальном, так и в культурном смысле. Для их обозначения принято было использовать термин «другой». Как же представления об отличиях ценностей и социальных установок помогают исследователю лучше понять себя?

Клайд Клакхон продолжает: «Обычно мы не замечаем шор, ограничивающих наш взгляд на жизнь. Существование воды вряд ли было открыто рыбами». Именно через изучение культур «других» снаружи и изнутри можно совместить взгляд представителя местного сообщества и стороннего наблюдателя. С одной стороны, влияние социума извне иногда может стать угрозой локальной идентичности и нарушению культурных границ. С другой — без этого вмешательства невозможно развитие.

Участники экспедиционного путешествия на Таймыр вместе с РГО смогут не просто примерить роль социального антрополога, но и провести собственное исследование под руководством ученых. Специфика работы затронет уникальные кочевые технологии долган, характер их маршрутов и средств передвижения, культуру питания, сохранение рецептов и технологий приготовления пищи, декоративно-прикладное искусство и промыслы народов, находящихся на грани исчезновения.

Фото: MZUNGU EXPEDITION — Русское географическое общество

Читайте также

Заполярная экзотика и нордическая красота Ненецкого автономного округа

Побывать в царстве вулканов, пройти звериными тропами и провести свое исследование вместе с РГО на юге Камчатки

Что посмотреть в городе, если у вас всего пара дней

Клин, Торжок, Валдай и не только

Арт-кластер на острове и лучшие фото на фоне красного кирпича

Ищем памятник черному лису и ловим северное сияние

Открытие дворца для посещений планируется на тот же период