Рассказываем о том, как самые обычные люди стали, порой неожиданно для себя, владельцами средневекового замка, расписной крестьянской избы, исторического деревянного особняка или столетнего домика, выстроенного великим финским архитектором, и что из этого вышло.

Дом со львом

География: село Поповка Хвалынского района Саратовской области

Хозяйка: Юлия Терехова

Год покупки: 2011

Цена: 80 000 рублей

Искусствовед Юлия Терехова жила в Санкт-Петербурге и занималась изучением крестьянской народной живописи: ездила в экспедиции, разгадывала символику рисунков и орнаментов, обожала Русский Север. Но однажды оказалась в Саратове на конференции, посвященной изображению зверей в традиционной культуре, и там узнала о расписном крестьянском доме, недавно обнаруженном в глубине области. Увидев видеозапись из села Поповка, Юлия поняла, что перед ней настоящий шедевр.

«Даже на любительских кадрах было видно, насколько это выдающийся памятник, — говорит Юлия. — Не верилось даже, что такое вообще возможно.

В доме были две расписанные комнаты. В одной на стенах и потолке изображены евангелисты, Георгий Победоносец и женщина, которая поливает кадку, в другой — пастух, растительные узоры и большой лежащий лев.

Замечательная монументальная живопись, такая вообще мало где сохранилась, а здесь она к тому же была представлена в таком большом объеме и высоком качестве. Вероятно, она создана между 1905 и 1914 годом. Но ни имени художника, ни даже того, был это один человек или артель, мы пока не узнали».

Дом продавался. Типичная история: старые владельцы умерли, наследники построили себе более благоустроенное жилье, избу решили продать, а если не выйдет, то разобрать на баню. Юлия съездила в Поповку, посмотрела на росписи, и сомнений не осталось: надо брать, несмотря на отсутствие денег и расстояние между Санкт-Петербургом и Хвалынским районом Саратовской области. В итоге с деньгами помог друг, а расстояние не оказалось помехой.

«Изначально я хотела только сохранить дом и росписи. Понимала, что нужна научная реставрация, но понятия не имела, как это сделать. Использовать собственные средства? Так у меня их нет. Делать социокультурное пространство для людей, которые будут мне помогать? А зачем нам помогать, за красивые глаза? Но оказалось, что глаза у нас со львом достаточно красивые, чтобы желающие нашлись».

Так родился музей крестьянской живописи «Дом со львом». В Поповку начали приезжать волонтеры и простые посетители. «Я не делила гостей на добровольцев и бездельников, — говорит Юлия. — Все они приезжали в первую очередь для того, чтобы дом сохранился. Для этого ведь не обязательно кирпичи таскать, можно просто посмотреть на льва и рассказать о нем другим, засвидетельствовать чудо. В итоге гости приезжали, день сидели, другой сидели, а потом начинали что-то делать».

Процесс пошел. Тереховой удалось получить несколько грантов, и в итоге через семь лет дом был полностью и максимально бережно отреставрирован. Попасть в него можно бесплатно. «Дом со львом» не зарегистрирован как официальный музей, это частная собственность хозяйки, и всех посетителей она считает своими личными гостями. «Люди приезжают просто посмотреть на льва, — говорит Юлия. — Но самое прекрасное, что уезжают они, вдохновившись на свои преобразования».

Усадьба Ларса Сонка

География: поселок Куркиёки, Карелия

Хозяева: семья Ивановых

Год покупки: 1992

Цена: две повозки дров

Выйдя на пенсию в 1991 году, Лидия Иванова и ее муж Анатолий решили перебраться из Санкт-Петербурга за город и стали искать дом в области. Знакомый рассказал, что ему по случаю досталась заброшенная старая усадьба в окрестностях Ладожского озера, которую можно разобрать и перевезти поближе к Северной столице. Осенью Лидия Евгеньевна поехала в поселок Куркиёки и влюбилась и в стоящий на горе дом, и в сам поселок, название которого в переводе с финского означает «Журавлиная река».

В мае 1992 года Ивановы переехали в Куркиёки. В их новом доме не было полов, дверей и большей части крыши. Новые владельцы затянули оконные проемы пленкой, прибили кое-где доски и стали жить, потихоньку расчищая завалы. Окружающие крутили пальцами у виска: зачем такую развалюху купили? Со стройматериалами было туго, с деньгами тоже. Лидия Евгеньевна обменивала привезенные из Питера вещи: кофточку на гвозди, тапочки на краску — и так постепенно восстанавливала дом и налаживала связи с местными.

А потом оказалось, что здание — не просто «старые финские ясли», как его называли в поселке, а настоящий памятник архитектуры. «Через пару лет, когда в доме уже были сделаны крыша, окна и двери, бабушка написала о нем в финскую газету „Куркиёки лайнен“, — рассказывает внук Лидии Евгеньевны Никита Иванов, — и через месяц к крыльцу подкатил полный автобус финнов.

Тут-то и выяснилось, что дом в 1914 году построил знаменитый финский архитектор Ларс Сонк для своего брата Карла. Тот был агрономом и попечителем местного института земледелия.

По проектам Сонка в Финляндии построены, в частности, дом-музей композитора Яна Сибелиуса, летняя резиденция президента Финляндии, множество ратуш и церквей. Дом в Куркиёки — единственная работа архитектора на территории России. «Так наш дом превратился в дом-музей, — говорит Никита. — С 2000 года он имеет статус памятника архитектуры республиканского значения. У нас есть старые чертежи и документы, переданные сыном Карла Сонка. Мы не только следим за состоянием здания, но и сохраняем его исторический облик и даже цвет стен. Вся семья участвует в восстановлении и сохранении дома».

Сегодня дом — это и частное пространство, где живет Лидия Евгеньевна и ее родные, и гостевые апартаменты. Усадьба Ларса Сонка может принять семьи с детьми, любителей рыбалки и даже выездные семинары. Это арт-резиденция, гостевой дом, место для творчества — редко, когда памятник архитектуры используется так разнообразно.

Замок Вальдау

География: поселок Низовье, Калининградская область

Хозяева: семья Сорокиных

Годы аренды: 2016–2041

Цена: 0 рублей

Бизнесмены из Белгорода Надежда и Сергей Сорокины наткнулись на средневековый прусский замок в Калининградской области случайно: к нему их привел автомобильный навигатор. Сорокины возвращались из деловой поездки на конезавод в Черняховске, и система проложила им обратный путь через поселок Низовье. Вальдау был первым настоящим замком, который увидели Надежда и Сергей в своей жизни. Он потряс их красотой и в то же время жалким состоянием.

Первое упоминание Вальдау относится к 1258 году: он служил летней резиденцией магистра Тевтонского ордена и принимал Великое посольство во главе с Петром I. Теперь же замок обветшал и пришел в полное запустение. Сорокины решили заняться его восстановлением и благоустройством.

Но выкупить здание оказалось невозможно: все замки на территории Калининградской области с 2010 года принадлежат РПЦ. Тогда семья взяла Вальдау в бесплатную аренду на 25 лет. За пользование замком и землей они ничего не платят, но сколько бы ни вложили в реконструкцию, владельцем останется Церковь.

Поначалу Сорокины пытались заниматься Вальдау из Белгорода, но вести такие дела на удаленке оказалось невозможно, и семья перебралась в Низовье. В замке действуют музей и ремесленные мастерские, вокруг разбит розовый сад. Надежда и Сергей устраивают экскурсии и мастер-классы. При расчистке территории вокруг замка они нашли поле спаржи, и теперь разводят ее в Белгородской области. Вывели новый сорт, который назвали «Вальдау», поставляют его в рестораны и магазины, угощают гостей замка.

«Туристы часто спрашивают, зачем мы это делаем, это же огромные траты, — говорит Савелий Сорокин, старший сын Надежды и Сергея. — Думают, что мы рассчитываем на какую-то огромную прибыль в будущем. Четкого ответа нет, но могу сказать, что каждый в нашей семье находит в этом что-то свое, важное. Суть не в деньгах, а в возможностях, которые дарит это удивительное место. Здесь мы всей семьей занимаемся одним делом и, по факту, изолируемся от всего: проблем, политики, рутины. В таких условиях лучше получается понять, кто ты на самом деле и самостоятельно выбирать, кем быть, чем заниматься, что впускать в свою жизнь, а чего сторониться. Так что замок для нас — это не деньги, а саморазвитие».

Дом на хуторе Вахвиала

География: поселок Яшино Выборгского района Ленинградской области

Хозяева: Ирина и Леонид Калашниковы

Год покупки: 2021

Цена: 10 000 долларов США

Несколько лет назад уроженка Выборга Ирина Калашникова с мужем Леонидом перебралась из города в поселок Яшино, бывший Вахвиала. «Я всегда интересовалась краеведением, — говорит Ирина. — Когда мы обустроились, захотелось побольше узнать об истории этих мест, старых финских хуторов, знакомых мне с детства. Но оказалось, что почти никто ничего не знает! Книг по истории нет, фотографии почти не сохранились. Только обрывочные сведения от бывших жителей, которые раз в год приезжают на один день из Финляндии на свою прежнюю родину. Я начала искать информацию сама, и за пару лет удалось собрать колоссальный архив».

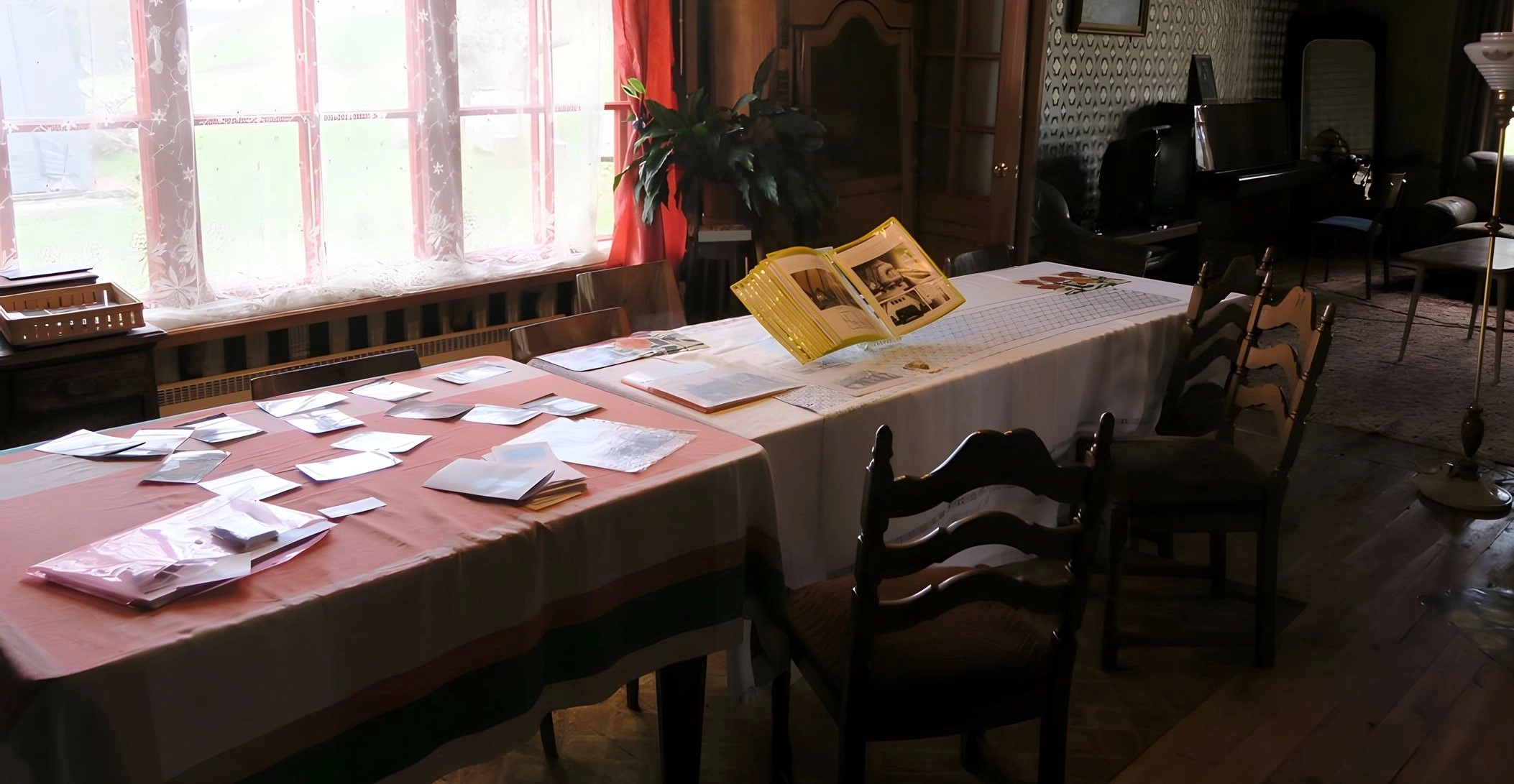

Большая коллекция фотографий советского периода и ежедневники с интересными записями о жизни поселка достались Ирине от деда, который работал учителем в местной школе. Несколько книг прислали из общества «Вахвиала» в Финляндии. Калашникова записывала воспоминания жителей, собирала случайные антикварные находки и в какой-то момент подумала: «Вот бы сделать на основе всего этого музей!»

Сказано — сделано. Ирина с мужем купили старый дом на берегу реки в километре от собственного. Сто лет назад здесь жила финская семья, но затем дом обветшал и нуждался в серьезном ремонте.

Потолок в одной из комнат был подперт бревном, камин и печь сломаны, во всех помещениях стоял запах плесени и еще чего-то странного, — вспоминает Ирина. — Всех патологий не описать. Мы с мужем взялись за реанимацию умирающего дома.

«На следующий же день после получения документов начали экстренные ремонтные работы, чтобы остановить разрушение. Потом был период консервации с изучением правил реставрации таких домов и поиском материалов, большую часть которых в России не производят. Мы составили план работ на несколько лет, по 10–14 дней в месяц и по четыре-пять часов в день. Все делаем сами, рабочих не нанимаем, грантов не просим, используем личные сбережения».

Восстанавливать дом Калашниковым помогали родственники, а расчистить берег реки от мусора — волонтеры: местные жители, экскурсоводы, учителя, дизайнеры, библиотечные работники, инженеры. С их помощью удалось собрать и вывезти больше 300 кг металла, 50 покрышек и несчетное количество мешков мусора. «Самым неприятным моментом во всем реставрационном процессе оказалась мелкая, легкая и очень сухая пыль от гнилого дерева, от которой долго не удавалось избавиться. Но все это уже в прошлом. За два года мы полностью починили крышу, стены, заменили сгнившие перекрытия и сейчас занимаемся отделочными работами. По плану должны все закончить через девять месяцев. И ожидание скорого результата наших трудов очень вдохновляет».

Калашниковы стараются использовать для реставрации только аутентичные материалы, консультируются с музейным управлением Финляндии и Выборгским краеведческим музеем. «Главные наши помощники — патологический оптимизм и много энергии», — смеется Ирина. Если все получится, то краеведческий музей хутора Вахвиала откроется осенью 2024 года. А пока Ирина продолжает собирать информацию и артефакты и вести дневник реставрации в паблике ВК «Вахвиала Online».

Дом Михаила Смодора

География: город Галич, Костромская область

Хозяева: Екатерина Соловьева и Антон Мальцев

Год покупки: 2023

Цена: 1 рубль

Екатерина Соловьева — документальный фотограф и визуальный археолог, автор документальных фотопроектов о русской провинции, а ее муж Антон Мальцев — реставратор памятников деревянного зодчества высшей категории и лауреат премий ADD Awards, Архиwood, «Хранители наследия» и других. Осенью 2023 года они на торгах за 1 рубль (больше никто не заявился) приобрели у администрации Галича деревянный дом — объект культурного наследия. Ну, как объект? Куда больше ему подошло бы слово «руины».

В этом доме по улице Подбельского с 1906 по 1944 год жил выдающийся фотограф Михаил Смодор. На протяжении 40 лет он фиксировал жизнь и быт провинциального города для Костромского научного краеведческого общества и держал собственное фотоателье. В 1935 году Смодора арестовали по ложному доносу и отправили на строительство канала Москва — Волга. Через два года он вернулся больным и сломленным и умер в 1944 году. Сыновья фотографа погибли на войне, его вдова до конца жизни ютилась в маленькой комнатке, выделенной ей в их бывшем доме. После расселения здание больше 20 лет простояло пустым, лишилось крыши и превратилось в развалину.

Центр Галича. Фото Михаила Смодора, 1913 год

Большая часть архива Смодора была утрачена, но уцелевшие работы выставляются в музеях, а в 2016 году в МАММ на фотобиеннале прошла большая выставка его работ «Уездный город Галич». «А теперь пришло время дать вторую жизнь и дому Михаила Смодора, — говорит Екатерина Соловьева. — Он как раз нас и дожидался, фотографа и реставратора. Страшно, непонятно, но надо было брать и делать».

Екатерина и Антон провели консервацию и расчистили территорию, но им предстоит еще огромный объем работы.

У нас договор с обременением на реставрацию. Дом признан объектом культурного наследия, и мы должны выполнить работы по его сохранению. Когда администрация подпишет договор, объект перейдет в нашу собственность.

Новые владельцы восстанавливают дом не для себя. Екатерина много путешествовала по Костромской области, разыскивая документальные фотоархивы, и знает ее как мало кто другой. В доме Михаила Смодора она планирует открыть центр визуального наследия, в котором соединились бы фотоархивы из разных костромских городов от Солигалича и Судиславля до самой Костромы, и где можно было бы проводить разные мероприятия и выставки. «Мы делаем это пространство, чтобы изменить городскую среду, — говорит Екатерина. — У Галича богатейшая история, здесь родилось и жило много известных людей. Мы хотим сделать его центром притяжения для тех, кому интересно и важно сохранить историческое наследие и кто не боится что-то делать для этого сам».

Вам также будет интересно:

Фото: из личного архива семьи Ивановых (5); из личного архива Юлии Тереховой (6); из личного архива Надежды и Сергея Сорокиных (4); личного архива Ирины Калашниковой (5); личного архива Екатерины Соловьевой и Антона Мальцева (5)

Читайте также

Как обычные люди спасают природу и делают этот мир чище и как стать одним из них

Создатель и идеолог проекта «Том Сойер Фест» — о волонтерском фестивале, благодаря которому удалось сохранить более 200 исторических зданий по всей России

Родовые гнезда аристократов и промышленников, в которых можно погостить

Впервые в маршрут войдут города и села Нижегородской и Тверской областей

Праздничные рейсы на ретролокомотиве будут выполняться до 11 января

Где попробовать жареху, вятские рыжики и салат «Хлынов»

Как особняк стал визитной карточкой города

Для тех, кто любит контрасты

Делимся секретами всеми любимого праздника