В славянской культуре тесно переплетено христианское и языческое наследие. Дохристианская культура прочно закрепилась в виде обычаев, традиций, игр и прочих элементов фольклора. Зачастую истоки этих праздников мало кому известны и не осознаются как продолжение традиций: после крещения Руси христианская культура заняла место древних языческих культов. Но в христианских праздниках до сих пор часто всплывают остатки языческих обрядов. RUSSPASS Журнал разбирается в народных традициях и рассказывает про самые важные.

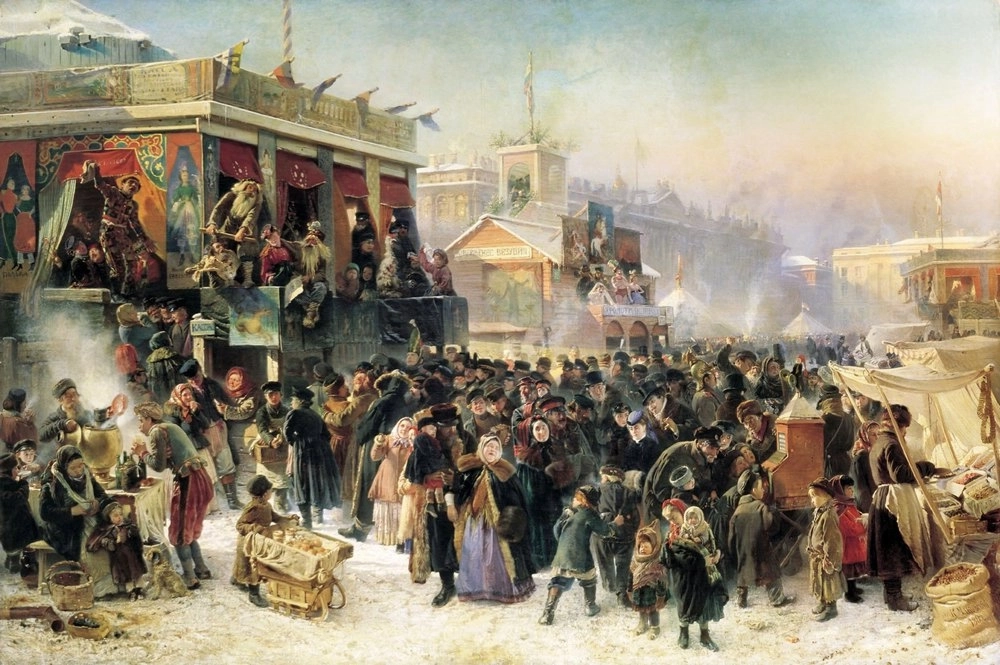

Зимние обряды: от Святок до масленичных гуляний

В древности зима была непростым временем, похожим на сон или смерть природы, но одновременно с этим — отдыхом после долгих месяцев работы в поле и ожиданием нового цикла. Важнейшие зимние события — Святки, выпадавшие на середину зимы, и Масленица, во время которой прогоняли зиму и приглашали весну.

Святки: традиции и запреты

В самое темное и холодное время года проходили Святки — языческий карнавал, соединившийся с Рождеством после принятия христианства. Сегодня они приходятся на период с вечера 6-го по вечер 18 января — с рождественского сочельника до Крещения. Святки начинались с Коляды, когда молодые люди и девушки отправлялись колядовать — ходить по соседским домам с песнями и требовать от хозяев дома «дары» в виде еды. Есть версия, что это слово произошло от древнего «коло», то есть «круг», и связано с представлением о годе как о замкнутом цикле. На колядки было принято наряжаться в странные и страшные костюмы, петь, танцевать, безобразничать и «наказывать» тех, кто отказывается отплатить за песни угощением. Вот как колядовали в Вологодской области в XIX веке: «…В битком набитую избу ввалились ряженые. Здесь есть и седой как лунь старик с клоком кудели вместо бороды, с батогом в руках; цыган с неизменной принадлежностью своего промысла — кнутом; цыганка с ребенком-чучелом в руках; нищие, девушки-парни, парни-девушки. Вся эта толпа кричит, смеется, пляшет. Вот седой старик начинает свои повествования. Цыган заводит речь о лошадях. Цыганка начинает гадать судьбу девушек. Нищие просят милостыню».

Святки считались переходным временем, когда граница между нашим миром и потусторонним становится тоньше, — а значит, можно гадать и узнавать свою судьбу. Святочные гадания описывали классики русской литературы: Жуковский в «Светлане» и Пушкин в «Евгении Онегине». Девушки выбрасывали за ворота башмачок, зажигали свечи у зеркала в темной комнате, вытаскивали украшения из блюдца, распевая «подблюдные песни», лили воск в воду — в основном для того, чтобы узнать, каким будет жених. Возможная встреча с духами накладывала ограничения: считалось, что в это время нельзя заключать браки, делать в доме уборку и заниматься рукоделием.

Запрет на венчание, кстати, сохранился и в православной традиции, но с другой мотивацией: жениться в Святки нельзя не потому, что в свадьбу может вмешаться нечистая сила, а потому, что Рождество и Крещение — особые события, на переживание которых должно быть отведено отдельное время, свободное от других торжеств.

Святки связались с христианскими праздниками не просто так. Точное время рождения Христа нельзя узнать из Библии, поэтому церковные даты заместили собой языческие торжества вокруг зимнего солнцестояния. Формально православная церковь запрещает «заигрывание с нечистой силой» — те самые святочные гадания и переодевания. Но старые традиции не исчезают так просто.

Масленица: проводы зимы и языческие корни

Знакомая всем Масленица оказалась, пожалуй, самым устойчивым из праздников древнего календарного цикла. До сегодняшнего дня сохранились масленичные традиции сжигать чучело и есть блины. В Масленице тоже слилось христианское и языческое: празднование окончания зимы и прихода весны сменилось отмечанием недели перед Великим постом. Сжигание чучела символизировало прощание с зимой и призыв солнечного тепла. О том, почему на Масленицу принято готовить и есть именно блины, ученые спорят до сих пор: одни исследователи соотносят это с принесением жертвы солнцу, другие — с поминальными обрядами и пирами в честь усопших родных.

Весенние обряды: пробуждение земли и силы жизни

Весна в старинной крестьянской культуре связывалась с возвращением к жизни после долгой зимы-сна, пробуждением природы, началом нового годового цикла. От труда людей и расположения к ним единых с природой божеств зависел успех первых посевов, который должен был обеспечить пропитание на весь год.

До того как Петр I повелел праздновать Новый год 1 января, точкой отсчета было начало весны. Весенние праздники и ритуалы должны были сперва позвать весну, ускорить ее приход, а потом — помочь людям правильно ее встретить. Один из таких обрядов — это заклички, или короткие обрядовые песни, зазывающие весну. Заклички пели на улицах, на крышах домов и на кладбищах — там, где проходит граница между миром живых и мертвых. Еще для встречи весны выбирали специальное обрядовое дерево, на которое вешались ленты, а в печах выпекали булочки в виде жаворонков, чтобы встретить вернувшихся после зимы птиц.

А. Е. Архипов. Радоница (Перед обедней). 1892

Главное место в весеннем календаре занимала Пасха, она же Великдень. Обычно она выпадает рядом с днем весеннего равноденствия, с которым были связаны языческие торжества в честь плодородия и удлинения дня. Через неделю с лишним после Пасхи следовала Радуница — день поминовения усопших, который тоже перешел из языческих традиций в церковный календарь. Название этого дня объясняют по-разному: кто-то производит его от балтского слова, означающего «плач с причитаниями», кто-то — от слова «радость». В этот день нужно было навещать своих мертвых.

Границу весны и лета отмечали Зеленые святки — с вечера четверга перед Троицей до утра пятницы после нее. Эти дни считались женскими: тут тоже можно было гадать на суженого и на судьбу. Вместе с празднеством плодородия (танцами вокруг молодой березки, троицкого дерева) проходили поминки, уходящие корнями в языческие традиции. Неделя после Троицы называлась Русальной. Считалось, что в это время утопленницы-русалки выходят из воды и могут встречаться с людьми. Отсюда запреты на рукоделие, крупные работы — и, конечно, купания, стирки и вообще любые взаимодействия с реками и озерами, чтобы русалки не утащили вас в воду.

Зеленые святки

Летнее солнцестояние: магия купальской ночи

Праздник Ивана Купалы выпадает на летнее солнцестояние — самый долгий день в году. Купания и костры в это время приняты у разных народов, но праздник всегда называется по-своему. У восточных славян христианская церковь смогла скрепить солнцестояние с церковным календарем: купальская ночь предшествует Рождеству Иоанна Крестителя. Слово «купала» — буквальный перевод греческого слова «креститель», то есть «погружающий в воду». Некоторые считают, что Купала — это имя какого-то языческого божества, но большинство ученых с этим не согласны.

Самая известная традиция этого праздника — гадание на замужество на венках. Девушки собирали цветы, плели венки и опускали их в воду. Считалось, что если венок поплывет по реке, то замужество будет удачным, а если застрянет или утонет — девушка не встретит своего жениха. Кроме этого, было принято разжигать костры и прыгать через них — говорили, что если молодая пара сумеет перепрыгнуть костер, не разжав рук, их ждет счастливое будущее. Собранные в купальскую ночь целебные травы были особенно сильными, а самые отважные отправлялись искать цветок папоротника, по легенде приносящий удачу и показывающий скрытые клады.

Осенние праздники: от Спасов до благодарения земле

Осенние праздники славян были связаны в первую очередь со сбором урожая — важнейшей частью года во времена, когда голод был знаком куда большему количеству людей, чем сейчас. Осенью заготавливают фрукты, зерно, овощи — на этих запасах предстояло пережить всю зиму. Неудивительно, что большая часть праздников была связана с началом уборки тех или иных продуктов, — так в календаре появились Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы. После уборки зерна девушки катались по полю, распевая обрядовые песни, а последние неубранные колосья завивались в тугую косу — «бороду», принадлежащую духу поля. Ее всегда оставляли несжатой, ведь «обрить» поле означало обречь себя на голод в следующем году.

Традиции сегодня: как древние обряды живут в современной России

Чем больше меняется современная жизнь, тем выше интерес к древним традициям. Старинные праздники не исключение. Во многих российских городах происходит возрождение традиций. В ключевые даты в любом городе от Архангельска до Пскова можно найти подходящую площадку для праздника: например, Масленицу часто (как, например, в Москве) отмечают на общегородском уровне. Кое-где праздникам посвящают целые музеи — как в Ярославле. Кроме того, по всей стране проходят этнические обрядовые или музыкальные фестивали: например, «Истокъ» и «Былинный берег».

Фото: Drop of Light, Alexey Borodin, Serrgey75 — Shutterstock/Fotodom; Simon Kozhin CC BY-SA 3.0, Абрам Ефимович Архипов, Константин Егорович Маковский, Konstantin Makovsky — Public Domain.

Статьи по теме

Читайте также

Скиты, часовни и карельские блюда

Чертов палец, остров Патмос и другие места, куда можно съездить из города

Два экскурсионных и два транспортных маршрута планируются к запуску в августе

Залы будут доступны для посетителей с 30 декабря

В экспозицию вошли 66 работ, среди которых полотна самого Саврасова и других известных пейзажистов XIX–XXI веков

От «Чижика-Пыжика» до хакасских менгиров

Проекты позволяют объединить Москву и Санкт-Петербург в одно путешествие

Знаете памятник дождю? А между тем он есть!

Экспозиция к 100-летию Майи Плисецкой в Фонде искусств будет открыта до 8 февраля