Представить образ старой Москвы и узнать, что же происходило когда-то на всем знакомых улицах и в районах, доживших до наших дней, — прекрасный способ по-настоящему подружиться с городом. И, пожалуй, лучше всего с этим поможет сборник писателя и журналиста Владимира Гиляровского «Москва и москвичи», ставший классикой очерков о жизни в Москве. К 170-летию репортера редакция RUSSPASS Журнала подготовила маршрут по сборнику и приглашает читателей на большую прогулку.

Герой и эпоха: зачем идти по следам Гиляровского

Владимир Алексеевич Гиляровский — русский и советский писатель, поэт, драматург и журналист, творил, как видно из его биографии, во всех жанрах: остались после него и повести, и поэзия, и очерки, и фельетоны. Это был человек всем интересующийся, с острым умом и прекрасным чувством юмора. Все эти черты нашли отражение в его самом известном произведении, сборнике очерков «Москва и москвичи», описывающем быт, привычки и нравы москвичей второй половины XIX — начала XX века. Гиляровский начал свой сборник в 1912 году, а в 1926-м увидело свет первое издание. И вот спустя почти сто лет перед нами по-прежнему захватывающая и остроумная серия зарисовок о жизни Москвы, написанная блестящим репортером, труды которого и сегодня изучают на факультетах журналистики.

«Король репортёров», портрет работы С. Малютина (1915)

Маршруты Гиляровского

Нулевая остановка: снежное Лефортово

«Мы знаем только, что цель нашего пути — Лефортово, или, как говорил наш вожак, коренной москвич, „Лафортово“».

В открывающей книгу главе Гиляровский вместе с коренным москвичом и за компанию с другом Колей Черновым впервые встречается с Москвой. Это 1873 год. От Ярославского вокзала герои бредут через сугробы к Казанскому (тогда — Рязанскому), а оттуда — в Ольховцы. Сейчас на карте мы видим Ольховскую улицу, есть и переулок, и тупик — все в пределах Басманного района, а когда-то здесь протекал ручей Ольховец — впрочем, уже в середине XIX века его начали перемещать под землю, где он и остается по сей день. По пути герои знакомятся с ольховцами — местными жителями, потревоженными криками петухов. А оттуда, веселые, отправляются на Басманную — к площади Разгуляй и загадочному дому колдуна Брюса, обросшему зловещими легендами.

Первая остановка: Сухаревка и «дух наживы»

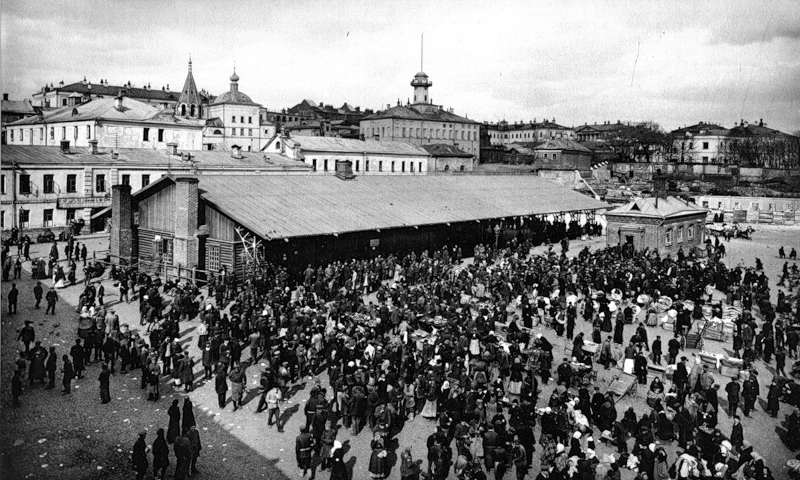

Рынок на Сухаревской площади

Выходим на станции метро «Сухаревская», и вот перед нами — Большая Сухаревская площадь. Именно здесь когда-то возник Сухаревский рынок, или Сухаревка, — место, которое Гиляровский называет «дочерью войны». В 1812 году, когда москвичи начали возвращаться домой и попытались вернуть разграбленное имущество, генерал-губернатор Растопчин объявил, что теперь тот, кто владеет вещью в данный момент, и является ее хозяином — и, между прочим, раз в неделю имеет полное право эти вещи при желании продавать на площади прямо напротив Сухаревской башни (Гиляровский делится: о башне этой ходило много нелепых легенд — например, поговаривали, что там хранится «черная книга, написанная дьяволом»). Так и появилась Сухаревка, торговать на которую шли «как на праздник».

Сухаревская башня, 1902 год

Напротив Шереметевской больницы, которая тогда была странноприимным домом, то есть больницей-приютом, а ныне известна как НИИ имени Склифосовского, за ночь ставили палатки — и появлялся полноценный рынок. Ни для кого не было секретом, что в Сухаревке сбывали краденое. А лозунг у колоритного места был такой: «На грош пятаков!».

Там Гиляровский обрастал небезынтересными знакомствами, записывал слухи и узнавал о тонкостях торговли в местных трактирах. Сыщиком при Сухаревке был господин Смолин — он жил на 1-й Мещанской (почти как Володя Высоцкий полвека спустя), обо всем происходящем на рынке знал и у каждого мог выведать все, что ему было нужно.

Особого внимания на рынке заслуживали букинисты — здесь можно было найти редкие сокровища. Книгопродавцы к Сухаревке готовились всю неделю — они вместе с антикварами составляли «аристократическую часть» рынка. Сухаревка могла предложить все что угодно: фарфор, хрусталь и картины, старинные иконы и монеты. Среди товаров попадались вещи поистине драгоценные, но наряду с ними, конечно, здесь вовсю торговали подделками, и требовалась большая сноровка, чтобы не попасться на удочку. «Сухаревка была особым миром, никогда более не повторяемым» — и действительно, где еще художник-реставратор смог бы купить старинную вазу, которую, как оказалось, накануне украли из его же собственного дома?

Ранее RUSSPASS Журнал делился идеями интересной прогулки в окрестностях Сухаревки — отправляйтесь в путь!

Вторая остановка: Трубная площадь — адские ворота

Площадь у станции метро «Трубная»

От станции «Трубная» Петровским бульваром отделен светло-голубой угловой дом по адресу ул. Неглинная, д. 29, стр. 1 — первый «герой» главы «На Трубе». В доме этом во времена Гиляровского располагался ресторан «Эрмитаж», владел которым повар-француз Оливье (именно он, по легенде, и подарил нам бессмертный кулинарный хит). Люсьен Оливье встречался на Трубной с Яковом Пеговым, который из своего дома на Гнездниковском переулке регулярно выходил за любимым «бергамотным» табаком — и вот они однажды сговорились: Пегов выкупил пустырь, на котором и возник ресторан «Эрмитаж», а шеф-поваром при нем стал Оливье. Ресторан этот год от года поражал все большим шиком и просуществовал аж до 1917 года, а спустя некоторое время здесь торжественно открыли Дом крестьянина.

Но больше всего интересен нам не он, а другой дом, который когда-то, совсем неподалеку от «Эрмитажа», стоял на Трубной площади — точнее, история этого зловещего дома. Там находился трактир «Крым» — одно из самых страшных мест, описанных в книге Гиляровским.

Россия. Москва. Трубная площадь у Рождественского бульвара. Открытка начала 1900-х годов

Занимал трактир два этажа, но на самом деле был там и еще один «этаж» — под землей. И был он «самым отчаянным разбойничьим местом, где развлекался до бесчувствия преступный мир, стекавшийся из притонов Грачёвки (район Трубной и окрестных переулков), улочек Цветного бульвара и даже из самой „Шиповской крепости“». Эту часть трактира называли «Адом» — это было зловещее подземелье, из которого наверх не вырывалось ни единого звука, но все знали, что там творятся вещи невообразимые. Ни подъезда, ни крыльца, а «в стене ниже тротуара широкая дверь, куда ведут ступеньки лестницы».

В «Аду» дрались, пили ром и сладкие настойки, играли в ремешок и в наперсток и выигрывали награбленное, снятое с кого-нибудь только-только на Цветном бульваре. Трактир делился на парадную и «Треисподнюю» — из нее шел дополнительный выход не на бульвар, а на Грачёвку (то есть на Трубную улицу), и туда могли попасть только знакомые буфетчикам и вышибалам «болдохи», местные «вельможи».

Сюда, кстати, иногда захаживали и актеры — насмотреться на местных и вдохновиться.

Именно с трактиром «Ад» связана история первого покушения на Александра II — здесь проходили заседания, где разрабатывали план нападения на царя. Да и вообще место это, конечно, было эпицентром скандалов — чего здесь только не происходило. А нам теперь остается только гадать, остались ли еще под Трубной многочисленные «адские» тайные переходы.

Третья остановка: легендарная Хитровка — сердце маршрута

Современная Хитровская площадь

Сегодня Хитровская площадь, одна из главных героинь очерков Владимира Алексеевича, — это красивое уютное место, где можно побродить, полюбоваться видами или выпить кофе. Но всего сто лет назад атмосфера здесь была, мягко говоря, иная.

«Большая площадь в центре столицы, близ реки Яузы, окруженная облупленными каменными домами, лежит в низине, в которую спускаются, как ручьи в болото, несколько переулков. Она всегда курится. Особенно к вечеру. А чуть-чуть туманно или после дождя поглядишь сверху, с высоты переулка — жуть берет свежего человека: облако село! Спускаешься по переулку в шевелящуюся гнилую яму».

Так выглядела Хитровская площадь, или Хитровка, во времена Гиляровского. Здесь, сидя прямо на «чугунах и корчагах», торговки продавали бульонку, картошку с салом и жареную колбасу — о качестве блюд Гиляровский, увы, отзывается не лучшим образом. Площадь окружали трактиры, лавки и ночлежки, в которых — подумайте только — ночевало до десяти тысяч человек. Сюда стекались приезжие рабочие, торговцы и беглые «уголовные» из Сибири. Дома с ночлежками назывались по именам их владельцев. Сохранились и стоят по сей день дом Степанова (или Ярошенко) с трактиром «Каторга» («только окна „Каторги“ светятся красными огнями сквозь закоптелые стекла да пар выходит из отворяющейся то и дело двери») — угловой светлый дом по адресу пер. Подкопаевский, д. 11, стр. 5; дом Бунина (пер. Хитровский, д. 3, стр. 1) — он был немного почище остальных, здесь жили «хитрованцы», которые перебивались какой-никакой, но работой: кололи дрова, мыли полы, перешивали тряпье для базара; дом Румянцева (пер. Подколокольный, д. 12/1, стр. 2) — здесь находились трактиры «Пересыльный» и «Сибирь»; сегодня взглянуть можно и на Свиной дом (Кулаковку, или дом Ромейко) — он делился на Дом-утюг (и здание действительно чем-то напоминает утюг) и Сухой овраг (корпус почти полностью разрушен) — «мрачнейший за ним ряд трехэтажных зловонных корпусов». Кулаковки полиция боялась больше всего и особо сюда не захаживала. Свиной дом принадлежал коллекционеру Свиньину, а местных обитателей называли «утюгами» и «волками Сухого оврага».

Хитров рынок был под ведомством у городовых Рудникова и Ломаткина, единственных, кого местные по-настоящему боялись. Городовые чуть ли не поименно знали всех, стекавшихся на Хитровку, следили за порядком и наводили его, когда было необходимо.

Гиляровский же на Хитровке проводил много времени, а друзья-литераторы даже просили репортера сводить их на прогулку, показать трущобы — так, например, побывал здесь Глеб Успенский, которого «экскурсия» очень впечатлила.

Биржа труда и Городская народная столовая на Хитровской площади. 1917 год

Все закоулки, дома и ночлежки Хитровки Гиляровский описал документально-точно, обнажив неприглядную сторону жизни района той эпохи и рассказав, как существовали его обитатели вплоть до 1920-х, когда Моссовет ликвидировал Хитров рынок.

Если сейчас пройтись по местам бывшей Хитровки, то окажется, что почти у каждого дома есть своя темная история, — чтобы убедиться в этом и почувствовать, как много тайн хранит в себе это место, достаточно только свериться с очерком Владимира Алексеевича.

Четвертая остановка: Покровский бульвар — вид на «дно» сверху

А совсем неподалеку, буквально по соседству с Хитровкой — Покровский бульвар с совсем другим настроением. Дома там занимали богатые русские и иностранные купцы: Савва Морозов, Расторгуевы, Бахрушины… Разумеется, такая близость к «хитрованцам» жителей Покровского не устраивала, но добиться перемен им никак не удавалось — находились те, кому поддерживать купеческую инициативу было невыгодно. Неприятности, связанные с соседями, Гиляровский описывал в одном курьезном случае: «С моим другом, актером Васей Григорьевым, мы были в дождливый сентябрьский вечер у знакомых на Покровском бульваре. Часов в одиннадцать ночи собрались уходить, и тут оказалось, что у Григорьева пропало с вешалки его летнее пальто. По следам оказалось, что вор влез в открытое окно, оделся и вышел в дверь».

Открытый фрагмент стены Белого города. Амфитеатр. Покровский бульвар

Конечно, оказалось, что поработала Хитровка — с Покровского герои направились прямиком в 3-й участок Мясницкой части. Мясницкая полицейская часть тогда была ограничена с севера и востока Бульварным кольцом, с юга — Москвой-рекой, с запада — стеной Китай-города и улицей Петровкой, а именно 3-й участок занимал сектор до Замоскворецкой набережной. В участке Гиляровский и Григорьев нашли уже знакомого нам Рудникова — и, разумеется, летнее пальто у воров было отвоевано.

Если от Хитровской площади дойти до Покровского бульвара (семь минут пешком), сразу почувствуете, в какой близости от страшного места существовали обыкновенные люди.

Пятая остановка: «Яма»

«…С Тверской мы прошли через Иверские ворота и свернули в глубокую арку старинного дома, где прежде помещалось губернское правление» — так начинается еще один маршрут в книге. Герои проходят через Иверские (они же Воскресенские) ворота и оказываются в «Яме», или, как ее называет Гиляровский, «венце купеческой мстительной жадности». Это долговая тюрьма, которая находилась на территории Монетного двора на Никольской улице, — сейчас там находится Артиллерийский двор. Кредитор обязывался кормить должника, но взамен тот, по сути, находился под арестом.

Иверские ворота, начало XX века

В «Яме» были и мужское, и женское отделения — например, в долговой яме могла оказаться жена за долги своего мужа. Долговую тюрьму могли использовать ради собственной выгоды — так старый солдат рассказывал Гиляровскому, что одного молодого человека в «Яму» усадил богач-кредитор, чтобы отобрать у него жену. При этом кредиторы должны были платить «кормовые» — если они переставали это делать, должников выпускали, но потом могли поймать и вернуть обратно в страшное место, если кредитор возобновлял платежи.

Вот и получилось, что «Яма» в минуте ходьбы от Воскресенских ворот долгие годы была местом, куда мстительные богачи сдавали незадачливых должников или даже запирали там своих конкурентов.

Детали, которые оживят маршрут

Где жил Гиляровский

Если говорить о самом Гиляровском, о том, где протекала его жизнь в Москве в паузах между походами в самые, пожалуй, опасные городские районы и закоулки, то тут всем интересующимся повезло: дом дяди Гиляя в Столешниковом переулке (д. 9, стр. 5) полностью сохранился — остались и вещи репортера, и обстановка того времени. Сейчас флигель этого дома — это самый молодой филиал Музея Москвы.

Столешников переулок д. 9, стр. 5

Здесь проходят лекции, выставки и семинары, посвященные истории города сквозь призму очерков Гиляровского.

А сам дом, в котором журналист провел более чем полвека, посещали в разное время писатели, художники и певцы; здесь есть диван, который Чехов называл «вагончиком», и самовар, который нравился Куприну. А еще здесь живут потомки Гиляровского, которые, конечно, с большим трепетом хранят его наследие. На доме, кстати, есть мемориальная доска, а если пройти во внутренний двор, то прямо перед филиалом Музея Москвы вы найдете Владимира Алексеевича собственной персоной — в шубе и шапке (он почти всегда в них на портретах и фотографиях), присевшего, кажется, передохнуть.

«Чрево Москвы»

Современный Охотный ряд

Охотный ряд, прогуляться до которого всегда приятно, Гиляровский в своей книге называл «чревом Москвы», и не просто так — там торговали всевозможными продуктами: мясом и птицей, дичью, рыбой, сдобой, сбитнем — да чем угодно. При этом пахло там не слишком приятно: из подвалов доносился запах протухшей пищи, а на прилавках при этом лежал первосортный товар. Когда до Охотного ряда добрались, чтобы выяснить, выполняются ли там санитарные нормы, инспекция пришла в ужас — протокол этого осмотра Гиляровский называл «историческим». Его зачитали в заседании городской думы, а после этого выступил гласный Жадаев, кустарь-ящичник, который подтвердил все описанное в протоколе, — да сделал это так бойко и убедительно, что речь его попала в газеты, и вот после этого за Охотный принялись как следует.

Трактиры и рестораны: где «тусовался» Гиляровский

Владимир Алексеевич в трактирах был частым гостем — в первую очередь, конечно, чтобы понаблюдать за местной публикой. Старейшими «чисто русскими» трактирами он называл трактир «Саратов» (он располагался на Рождественском бульваре, но дом, увы, не сохранился), а также заведения Гурина и Патрикеева. Трактиры Егорова, Гурина и Тестова, а еще «Монетный трактир» — все стояли на Охотном ряду. Тестовский трактир пользовался особенной популярностью, и даже петербургская знать приезжала специально, чтобы поесть «тестовского поросенка, раковый суп с расстегаями и знаменитую гурьевскую кашу, которая, кстати сказать, ничего общего с Гурьинским трактиром не имела, а была придумана каким-то мифическим Гурьевым».

«Славянский базар»

Упоминает Гиляровский и «Славянский базар» — единственный на тот момент ресторан в центре города, располагавшийся на Никольской улице, и трактир Соколова у Тверской Заставы, где находилась биржа будущих половых, — оттуда был шанс попасть на работу в «Эрмитаж» или в трактир к Тестову. Были излюбленные трактиры у извозчиков — «Лондон» в Охотном, «Коломна» на Неглинной, заведения в Большом Кисельном и в Брюсовском переулках. Трактир Бубнова в Ветошном переулке, «Мартьяныч» в подвалах Городских рядов (ныне ГУМа) — жизни питейных заведений Владимир Алексеевич уделяет пристальное внимание и рассказывает даже о загородных ресторанах, бывших тогда на пике популярности у москвичей.

Советы путешественникам: как следовать за Гиляровским

Хотя большинство точек на нашем маршруте находится в центре, редакция советует выделить целый выходной, чтобы повторить пути Гиляровского. Ходить по старым московским переулкам, безусловно, приятно, но будет еще приятнее, если вы запасетесь экземпляром «Москвы и москвичей» и сможете по пути обращаться к главам сборника. А еще обязательно возьмите с собой фотоаппарат — возможно, даже пленочный, чтобы поддержать дух ретроприключения. Сравнивать свои фото со старыми черно-белыми фотографиями мест, некоторые из которых изменились до неузнаваемости, — бесценно. Редакция же искренне желает вам удачного приключения, о котором потом будет что рассказать.

Потому что, как говорится, «чем больше небылиц разойдется, тем звонче колокол отольется».

Фото: Ovchinnikova Irina, Collection Maykova, Ververidis Vasilis – Shutterstock/FOTODOM; Сергей Васильевич Малютин, Шерер и Набгольц, Public Domain; mos.ru; Елена Коромыслова / Фотобанк Лори.

Статьи по теме

Читайте также

Босоногая выставка, фабрика подарков и многое другое

Рассказываем, в каких музеях Москвы увидеть редкие государственные реликвии

А еще стрит-арт и драгоценности

От киноархитеатурной экскурсии до любимого ужастика Тарантино

А еще согреваемся глегом, катаемся на тюбинге и покупаем подарки

Обсуждаем с московскими гидами любимые места и их экскурсии

Репортаж о предновогодней программе «Аэроэкспресса» в Домодедове

Органная музыка, выставка женщин-дизайнеров и многое другое

Пора продегустировать манты и бешбармак