Современная Москва — мегаполис, состоящий из множества «деревень». И хотя площадки фестиваля «Путешествие в Рождество» создают городу единый стиль, районные традиции всюду остаются собственными. Одно дело, например, Патриаршие, а совсем другое (хотя и не менее аристократичное) — Ивановская горка, да и за пределами центра Сокол здорово отличается от Бирюлева Восточного. И в старой — царской — Москве, о которой мы знаем лишь из литературных и бытописательских произведений, было так же.

Название «большая деревня», ставшее поговоркой относительно Москвы еще в XIX веке, дублируется чеканной формулировкой Виктора Шкловского: «Ошибка Наполеона состояла в том, что он считал Москву городом, как Вена. Москва же была зимним пребыванием дворян». Иными словами — до эпохи железных дорог, жилищного бума и, как итог, массового общества начала ХХ века Москва в культурном смысле и правда была деревней, где баре, купцы и простолюдины разделяли старинный, еще допетровский, календарь праздников. В котором Новый год был лишь одним из заметных дней Святок — двух веселых недель между Рождеством (по старому, понятно, стилю — 25 декабря) и Крещением (6 января).

И развлечения были — у каждого сословия на свой манер и кошелек — вполне патриархальные, даже деревенские. «Зимою катались женщины и мужчины на коньках по льду, также катались на салазках с гор», — пишет Михаил Пыляев в своем бытописательском своде «Старая Москва». И развлечение это было предельно демократичным (с той оговоркой, что верхушка московского общества, то есть барство, использовала одни (закрытые) катальные горки, купечество и верхние слои мещанства другие (платные), а простой народ третьи (природные)).

Катания для всех

«В Китай-городе, позади Мытного двора, была устроена такая катальная гора известным Ванькой Каиным, она долго после него носила название Каиновой, — продолжает бытописатель середины XIX века, опираясь на рассказы глубоких стариков — свидетелей предыдущего столетия. — Зимою народ также в праздничные дни собирался на льду на кулачные и палочные бои. Охотники собирались в партии и таким образом составляли две враждебные стороны. По свисту обе стороны бросались друг на друга и бились жестоко, иные выходили навек из битвы изуродованными, других выносили мертвыми. Вступая в единоборство, кулачные бойцы предварительно обнимались и троекратно целовались».

Интересно, кстати, вспомнить, кто таков был этот самый Ванька Каин: вор, двойной агент (выгораживавший крупных воров перед сыскной конторой, но помогавший ловить мелких), рэкетир — и при этом филантроп. В Европе такой склад человека называли авантюристом — как раз в то самое восемнадцатое столетие. Разве что подвигами Дон-Жуана или Казановы наш Ванька Каин не прославился — ну, так другая почва…

Центром Москвы как общественного пространства тогдашними зимами был не Кремль и уж тем более не Манежная или Страстная (ныне Пушкинская) площадь. Зимние забавы старых времен — это Москва-река от Таганки до Крымского брода (нынешнего моста). А «центр всего», особенно кулачных боев, на которые допускались все, и рысистых бегов, которыми увлекались молодые купцы, — был у Каменного моста, где тогда на месте впадения Неглинки в Москву-реку была водяная мельница и пруд.

«В кулачных боях принимало участие и высшее тогда дворянское сословие, — свидетельствует Пыляев. — В дни, когда не было боев, охотники до рысаков потешались на борзых конях, в маленьких саночках, либо в пошевнях». Так что для Лермонтова, когда он писал свою «Песню про купца Калашникова», бои на Москве-реке были не «археологией», которую нужно изучать по документам, а таким же «легким ретро», как и Бородинская битва: старшее поколение помнит и охотно рассказывает.

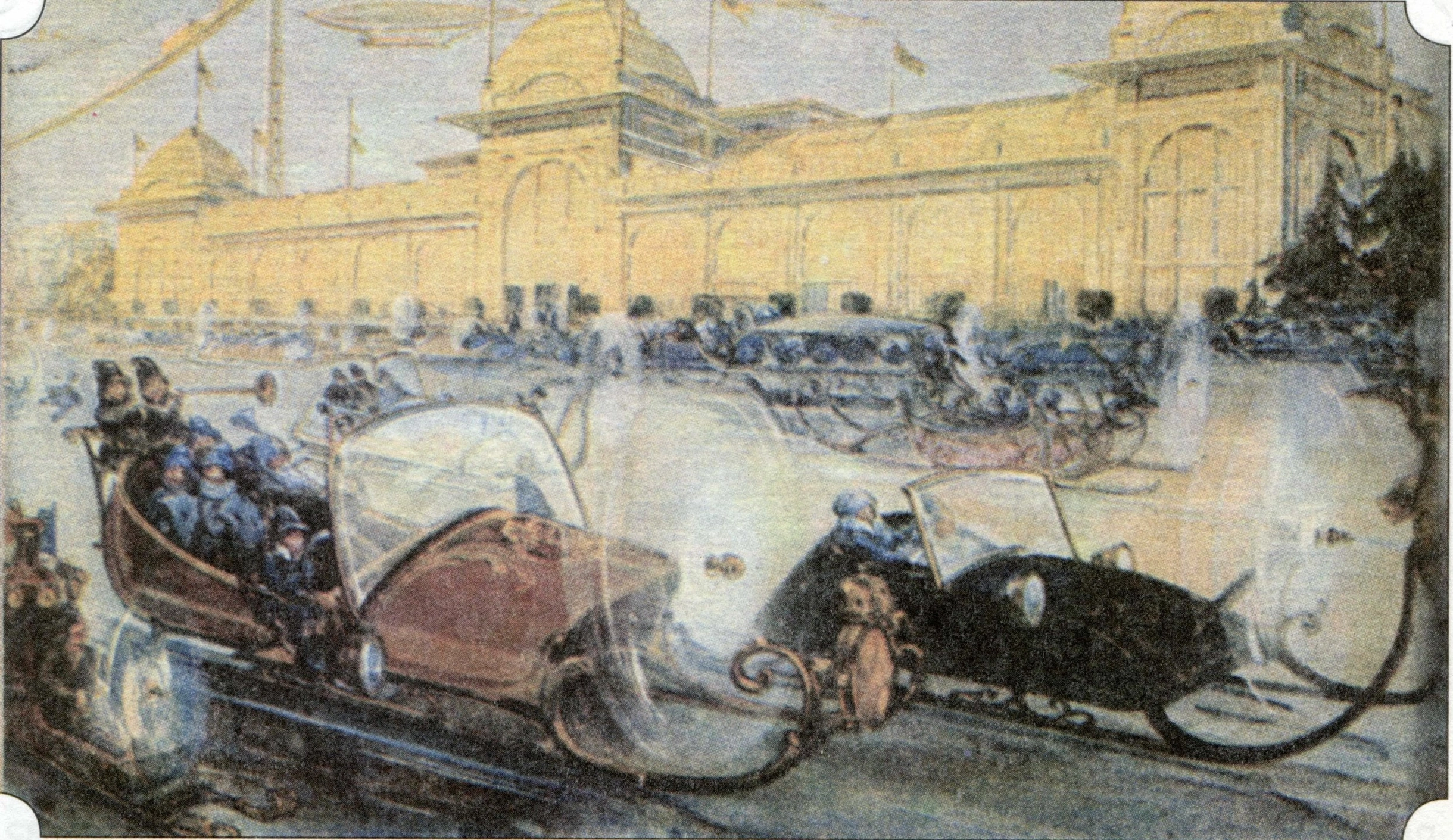

Катания на лошадях в саночках вообще объединяли всех москвичей — а точнее, всех, кто имел свой выезд, то есть «общество». Природным «ипподромом» были набережные Москвы-реки от Устьинского моста до Москворецкого, а некоторые уезжали гоняться и на Шаболовку. Все потому, что набережные и дальние улицы не были еще замощены и кататься по ним на огромной скорости было самое раздолье.

За Москвой-рекой

В скобках отметим: чем Замоскворечье не Патриаршие, на которых (как и в некоторых других местах вроде Пресненской набережной и Ростокинского проезда) любили еще недавно гоняться автомобилисты? И конец тот же: в первые годы XIX века новоназначенный обер-полицмейстер Эртель гонки на санях строго-настрого запретил как «травмоопасные». Но, конечно, кому было очень надо — места и время находили.

Интересно, что одна манера гоняться была, как пишет Пыляев, у купцов: «В одиночку в легких козырных санках с русскою упряжью; резвых рысаков в то время называли катырями; ни красота статей, ни порода не принимались в расчет, требовалась одна резвая рысь, скачь осмеивалась». И совсем другая — у дворян: «В городских санях каретной работы на манежных кургузых лошадях, с немецкою упряжью. Сани были богатой нарядной отделки с полостями, с кучерскими местами и запятками, на которых стояли лакеи или гусары, а иногда и сами господа». Можно себе представить, как хмыкали друг на друга те и другие — до 1812 года. А после Великого пожара купеческая, она же русская, манера победила — и дворяне также пересели на саночки с русской упряжью.

А еще Святки — это ряженые, гадания, «вечерки» и другие приметы традиционного русского аграрного календаря. Купечество в Москве — те, что жили «по старине», — долго, до начала ХХ века, сохраняло им верность. Например, в семье Ивана Шмелева, увековеченной им в «Лете Господнем», святочные обычаи с допетровским стажем соседствовали с городским изобретением — елкой. Но не собирались умирать, а воспроизводились.

Для тех, кто жил по старине, главный праздник — конечно, именно Рождество, а не новомодный Новый год. «В Сочельник, под Рождество, — бывало, до звезды не ели. Кутью варили, из пшеницы, с медом; взвар — из чернослива, груши, шепталы… Ставили под образа, на сено. Почему?.. А будто — дар Христу. Ну… будто, Он на сене, в яслях. Бывало, ждешь звезды, протрешь все стекла. На стеклах лед, с мороза. Вот, брат, красота-то!..» — пишет Шмелев.

В рождественскую ночь ходили слушать звоны. «Будто это звезды — звон-то! — вспоминает Шмелев уже через много лет, в парижской эмиграции. — В Кремле ударят, — древний звон, степенный, с глухотцой. А то — тугое серебро, как бархат звонный. И все запело, тысяча церквей играет. Такого не услышишь, нет. Не Пасха, перезвону нет, а стелет звоном, кроет серебром, как пенье, без конца-начала…».

Святочные колядки (точнее, это у Гоголя колядки, в Москве — христославие) — оставались непременным атрибутом для московских традиционалистов. «Топотом шумят в передней. Мальчишки, славить… — пишет Шмелев. — …Мишка Драп несет Звезду на палке — картонный домик: светятся окошки из бумажек, пунцовые и золотые, — свечка там. Мальчишки шмыгают носами, пахнут снегом».

Те, кто мог себе позволить, давали обеды «для разных», то есть для бедного люда, который порой и зимней одежды не имел, а как пришел на такой обед по морозу — Бог весть. «Тут и старый кучер, Антипушка, — к обедне только теперь возит, — вспоминает писатель. — Рассказывает, как на Святках тоже в цирки возил господ, старушку чуть не задавил, такая метель была-а… праздники, понятно».

Увеселение по чинам

Тут «святочный» Иван Шмелев проговаривается про «цирк» — были, значит, все-таки «светские» и даже иноземного происхождения развлечения у москвичей старых времен! Конечно, подтвердим мы, еще как были. Более того, во времена, описываемые Шмелевым, то есть в последние годы XIX века и в самом начале ХХ-го, уже сформировалась традиция встречать именно Новый год (а не домашнее Рождество) в ресторане.

«В „Праге“ накрывали столы на 500 персон, в „Метрополе“ в трех залах, не считая кабинетов, ставили 280 столиков на 1 700 человек»: сообщают по материалам тогдашних газет историки Владимир Руга и Андрей Кокорев. «В „Яре“, как обычно, яблоку негде упасть: все 200 столиков с 1 500 кувертами и 22 кабинета публика заполняла до отказа», — пишут авторы. Чемпионом по наполняемости была «Стрельна» в Петровском парке, где рассаживались около 2 000 гостей. «После установки дополнительных мест столы располагались так тесно, что официанты протискивались между ними с большим трудом», — пишут бытописатели. Среди других крупных ресторанов, наполнявшихся на Новый год — «Эрмитаж» (Неглинная ул.), «Альпийская роза» (Пушечная ул.), Большая Московская гостиница (Манежная пл.), «Славянский базар» (Никольская ул.). А любителям фейерверков и роскошных панорам надо было на лихачах или специальных санях (сейчас сказали бы «шаттлах») ехать к Крынкину на Воробьевы горы. Сейчас там смотровая площадка.

Рестораны, хотя каждый из них был битком забит, конкурировали программами и оформлением. Например, в 1910 году «Метрополь» устроил авиационный ужин — под плафоном большой дирижабль «Цеппелин», рядом модели аэропланов «Блерио». А «Яр» был оформлен безумным количеством цветов, только что доставленных поездом из Ниццы.

Рестораны делились также по классам и интересам публики: для купцов и промышленников — «Эрмитаж», «Славянский базар» или Большая московская гостиница. Военные и юристы ужинали в «Праге». Любители конного спорта и богатые лошадники — в «Метрополе». Артистическая публика уважала «Бар» в Неглинном проезде, напротив Малого театра. А немецкая диаспора предпочитала «Альпийскую розу». Заметим — и сейчас одно «общество» собирается в «Национале», другое в «Пушкине», и совсем уж третье в каком-нибудь модном баре. Выбор, правда, стал намного шире.

«В 12 часов оркестры играют гимн, все встают, громовое „ура“ оглашает оба зала»: так описывает одна из газет встречу Нового 1911 года в «Стрельне», да и другие рестораны в полночь «вели себя» примерно так же. Отметим завидное постоянство: за исключением обращения главы государства, которого тогда, за малой распространенностью радио, еще не могло быть, все то же самое, что и сейчас. Традиция!

И точно такая же традиция — ночные переезды из одного ресторана в другой. «В два часа ночи приходилось просто запирать ворота, — пишут Руга и Кокорев. — Часто настойчивый гость прорывался в залу прямо в шубе и требовал вина и закуски прямо на виду, например, на ступенях лестницы. Таких приходилось выводить с помощью полиции».

Сейчас, добавим, ездят ночью не только по ресторанам, но и по гостям — как в «Иронии судьбы». Но в старой Москве такое было исключено: в приличном доме не могли принимать гостей среди ночи. Так что разъезды по гостям начинались на следующий день. Сейчас этот обычай уходит в прошлое (возможно, из-за необходимости дарить всем хоть маленькие, да подарки), но тогда подарки были не в обычае, зато в каждых гостях (если речь о начальстве, которое нужно было «посетить» в праздники) дай рубль швейцару да полтинник лакею, который доложит о визите. Дороговато, учитывая тогдашний масштаб цен!

Итак, для «общества» местами для празднования были рестораны — как центральные, так и загородные. Никольская и Китай-город, Петровский парк и Воробьевы горы, Арбатская площадь… Места престижные, для благородного сословия. И для нижней части благородного общества были развлечения в центре — такие, как бал предводителей дворянства в Благородном собрании и многочисленные благотворительные новогодние балы.

Важна атмосфера

А что же публика еще попроще? Они могли встретить Новый год в Манеже — там устраивался городской бал, начиная с 1911 года. «Актеров, видимо, набрали среди завсегдатаев Хитрова рынка», — скептически оценили программу газетчики. Но новшество понравилось, «стоял дым коромыслом», как признавали те же журналисты. Жалко, все это вскоре закончилось — началась Первая мировая…

И уже потом, в совершенно другую эпоху, те, кто тогда веселились в Москве, вспоминали даже изрядное свинство с некоторым умилением. Процитируем воспоминания Федора Ивановича Шаляпина, который был несомненной звездой тех вечеринок:

«Вот, например, встреча Нового года в ресторане „Яр“, среди африканского великолепия. Горы фруктов, все сорта балыка, семги, икры, все марки шампанского и все человекоподобные — во фраках. Некоторые уже пьяны, хотя двенадцати часов еще нет. Но после двенадцати пьяны все поголовно. Обнимаются и говорят друг другу с чисто русским добродушием:

— Люблю я тебя, хотя ты немножко мошенник!

— Тебе самому, милый, давно пора в тюрьме гнить!

— П-поцелуемся!

Целуются троекратно. Это очень трогательно, но — немножко противно. Замечательно, что хотя все очень пьяны, но почти никто не упускает случая сказать приятелю какую-нибудь пакость очень едкого свойства. Добродушие при этом не исчезает.

Четыре часа утра. К стенке прижался и дремлет измученный лакей с салфеткой в руках, точно с флагом примирения. Под диваном лежит солидный человек в разорванном фраке — торчат его ноги в ботинках, великолепно сшитых и облитых вином. За столом сидят еще двое солидных людей, обнимаются, плачут, жалуясь на невыносимо трудную жизнь, поют:

— Эх, распошел! — и говорят, что порядочным людям можно жить только в цыганском таборе.

Потом один говорит другому:

— Постой, я тебе покажу фокус! Половой — шампанского!

Половой приносит вино, открывает.

— Гляди на меня, — говорит фокусник, мокренький и липкий. Его товарищ старается смотреть сосредоточенно и прямо — это стоит ему больших усилий.

Фокусник ставит себе на голову полный стакан вина и встряхивает головой, желая поймать стакан ртом и выпить вино на лету. Это не удается ему: вино обливает его плечи, грудь, колени, стакан летит на пол.

— Не вышло! — справедливо говорит он. — Нечаянно не вышло! Погоди, я еще раз сделаю…

Но товарищ его, махнув рукою, вздыхает:

— Н-не надо!

И слезно поет:

— Эх-х, распошел, распошел…

Это, конечно, смешно, однако и грустно».

А те, кому не хватало денег на подобные увеселения, могли просто наслаждаться новогодней (святочной) атмосферой на улицах города. «На Театральной площади, бывало, — лес. Стоят, в снегу, — вспоминает Иван Шмелев, который в принципе мог себе позволить Новый год в ресторане, но рос в религиозной семье. — А снег повалит, — потерял дорогу! Мужики, в тулупах, как в лесу. Народ гуляет, выбирает. Собаки в елках — будто волки, право. Костры горят, погреться. Дым столбами. Сбитенщики ходят, аукаются в елках: „Эй, сладкий сбитень! калачики горячи!..“ В самоварах, на долгих дужках, — сбитень. Сбитень? А такой горячий, лучше чая. С медом, с имбирем, — душисто, сладко. Стакан — копейка. Калачик мерзлый, стаканчик сбитню, толстенький такой, граненый, — пальцы жжет. На снежку, в лесу… приятно! Потягиваешь понемножку, а пар — клубами, как из паровоза. Калачик — льдышка. Ну, помакаешь, помягчеет. До ночи прогуляешь в елках».

В этом смысле встреча Нового года в Москве почти не изменилась: можно веселиться «в полный рост» и практически без ограничений, а можно просто ходить по городу — в любом случае будет весело и радостно.

Фото: Борис Кавашкин — РИА Новости; Варфоломей Тетерин, Денис Ларкин, Retro, Staryh Luiba — Фотобанк Лори; Главархив; Фонъ-Гиргенсонъ П., Adolph Erichson — Wikimedia Commons

Читайте также

А еще согреваемся глегом, катаемся на тюбинге и покупаем подарки

Обсуждаем с московскими гидами любимые места и их экскурсии

Репортаж о предновогодней программе «Аэроэкспресса» в Домодедове

Органная музыка, выставка женщин-дизайнеров и многое другое

Пора продегустировать манты и бешбармак

Фестивали «Зимы в Москве» и выставки современного искусства

Рассказываем про самые красивые уголки города, где история переплетается с современностью

Программа объединяет три усадебных кластера, расположенных в районах Басманный, Арбат и Хамовники

Аутентичная восточная кухня от Вьетнама до Японии