История многих московских усадеб тесно связана с фамилией Шереметевых — одной из самых древних дворянских династий. Свою историю семья ведет с XV века. Шереметевы, давшие России многих полководцев и государственных деятелей, были еще и очень богатыми людьми и крупнейшими землевладельцами. Знакомство с московским наследием Шереметевых — это насыщенная прогулка по столице: от Останкина до Кускова, а между ними еще здания в центре города. И каждый из этих домов и парков по-своему прекрасен!

Фамилию Шереметевых правильно писать без мягкого знака. «Шереметьевы» — это, возможно, потомки крепостных графов. Аэропорт «Шереметьево» назван так из-за располагавшихся поблизости одноименного поселка и железнодорожной станции. А они находились в лесных угодьях, тоже принадлежащих Шереметевым.

Кусково — веселый рай

Шереметевы владели Кусково еще с XVI века, Но только в XVIII граф Петр Борисович Шереметев (1713–1788) затеял построить здесь роскошный дворец с парком и павильонами. Что и было сделано. Сейчас на территории музея-усадьбы «Кусково» можно полюбоваться дворцом, несколькими павильонами уникальной архитектуры, оранжереями, погулять по старинному парку, заглянуть в местные музеи и на выставки. По замыслу графа, от пруда с противоположной стороны дворца был прорыт 300-метровый канал (он сохранился), рядом с ним стоят дворец и церковь с колокольней. Это один из красивейших видов Москвы.

В Кускове можно гулять бесконечно, но идеальное комбо для первого знакомства — дворец и павильон «Грот». Дворец деревянный (1769–1775), но даже с расстояния пары шагов этого не видно. Прекрасный образец архитектуры XVIII века с тремя колонными портиками и парадной лестницей. Внутри сохранились камины, лепнина из папье-маше, даже полы, а также там можно увидеть посуду, мебель, обои.

Павильон «Грот» (1756–1761) в пышном стиле рококо выполнен как пещера подводного царства: узоры на стенах и крыше выложены из раковин 24 видов моллюсков.

Еще одна гордость Кускова — храм, построенный в 1737–1739 годах в редком стиле аннинского барокко: элегантном, но достаточно скромном по украшениям. Рядом с храмом стоит колокольня, возведенная в конце XVIII века.

Название кусковского храма — Происхождения (изнесения) честных древ Животворящего Креста Господня (Всемилостивого Спаса) — звучит несколько громоздко. Но все не так сложно. «Честные древа Креста» — это частица креста, на котором был распят Иисус. По легенде, золотой крест с этими частицами был подарен Папой Римским еще Борису Петровичу Шереметеву и перешел по наследству к сыну. Слово «происхождение» — не очень точный перевод с греческого: оно означает «хождение» (или изнесение) с этой реликвией. Такие крестные ходы практиковали еще в Константинополе.

Интересен в Кускове и павильон «Эрмитаж», замышлявшийся как клуб для избранных. Мужчины вели беседы на втором этаже, а на первом располагалась кухня. Блюда наверх подавались с помощью подъемника.

В Голландском и Итальянский домиках, выполненных в типичной для этих стран стилистике, тоже сохранились образцы интерьеров, предметы роскоши. Стены Голландского домика облицованы, например, голландскими изразцами, их там свыше 10 тысяч.

Можно полюбоваться и домиком в швейцарском стиле — постройкой 1870 года. В оранжерее разместился богатый на экспонаты Музей фарфора. И, конечно, все это объединяет парк с мраморными скульптурами, где очень приятно гулять весной или летом.

Адрес: ул. Юности, д. 2

Останкино — триумф искусства

Усадьба Останкино в 1743 году стала частью приданого княгини Варвары Черкасской, вышедшей замуж за Петра Шереметева. Тот, увлеченный Кусково, использовал Останкино преимущественно под оранжереи. А вот его сын, Николай Петрович, затеял построить свой дворец со скульптурами и крепостным театром. И не просто дворец, а настоящий храм искусств и знаний.

Строили его в 1792–1799 годах. Была приглашена целая бригада архитекторов, как итальянских, так и русских. В результате появился удивительный комплекс зданий — центральный двухэтажный театр и соединенные с ним галереями павильоны. Современники восторгались роскошью внутреннего убранства, театр был оснащен передовой по тем временам сценической техникой.

Сделанный из дерева, дворец изрядно обветшал за столетия, поэтому сейчас внутри идет тщательная реставрация. Завершить ее планируется в 2028 году. Посетить по предварительной записи можно только экскурсию на выставку, рассказывающую об истории реставрации. Она называется Deus Conservat Omnia. Это девиз рода Шереметевых. Он переводится как «Бог сохраняет всё». Выставка проходит до конца 2025 года.

Другие идеи прогулки в Останкине можно найти в материале RUSSPASS Журнала.

Однако здесь стоит побывать не только ради дворца. Местная жемчужина — краснокирпичный храм Троицы Живоначальной. Он был возведен еще до Шереметевых, в 1677–1692 годах. Это прекрасный образец «русского узорочья» — стиля с богатыми декоративными украшениями. Останкинский храм отличают и каскады кокошников на крышах, и пучки колонн на углах, и затейливые наличники. Особенно стоит обратить внимание на те, которые похожи то ли на короны, то ли на огромные морские раковины. Храм украшен изразцами с птицами, в том числе и экзотическими попугаями, а внутри стоит восьмиярусный великолепный иконостас. Кстати, отличный вид на храм и на Останкинский пруд открывается во время поездки по монорельсу.

Ну а прогулка по Останкинскому парку, который плавно переходит в ВДНХ — особое удовольствие для тех, кто ищет оазис тишины и уюта посреди Москвы.

Адрес: ул. 1-я Останкинская, д. 5.

И в Кускове, и на воротах парка «Останкино», и на других домах можно увидеть герб рода: два льва с масличной и лавровой ветвями в зубах поддерживают щит. Внизу написан девиз Шереметевых, а еще там много мелких деталей. Ряд из них связан с предысторией фамилии: принято считать, что Шереметевы ведут историю от прусского короля Вейдевута (IV век н. э.). Язычник, он был жрецом священного дуба. Потомок его поступил на службу к Александру Невскому. О прошлом напоминает т. н. «прусская корона» на щите герба, два креста с герба прусского города Данцига (нынешний польский Гданьск), скипетр и держава в лапах у львов, а также тот самый «кумиропоклонный дуб» в верхней части герба. Под дубом расположена графская корона. Другой статусный головной убор — боярская шапка — изображен в нижней части центрального щита. Кроме того, на гербе есть копье и меч, обер-камергерские ключи — должностные атрибуты Шереметевых.

Странноприимный дом (Шереметьевская больница) — памятник любви и милосердия

От Останкинского парка можно доехать до «Сухаревской» — всего четыре остановки на метро или 10–15 минут на машине. Там ждет еще один дворец, история которого тесно связана с останкинским.

Создавая свой театр, Николай Петрович влюбился в крепостную актрису Прасковью Ковалеву, известную также под сценическим псевдонимом Жемчугова. В конце концов он обвенчался с ней в 1801 году. Но в 1803-м она умерла через три недели после рождения сына Дмитрия.

Николай Шереметев был безутешен. И в честь своей жены он задумал воздвигнуть дворец на Сухаревской площади.

Вообще-то стройка там шла с 1792 года. И строилось благотворительное учреждение, «странноприимный дом», то есть больница для нищих и обездоленных. Однако Шереметев решил сделать здание максимально торжественным, и архитектор Джакомо Кваренги исполнил его замысел. Получился гармоничный симметричный дворец с главным корпусом и церковью Святой Троицы в центре и двумя полукруглыми крыльями с двойной колоннадой, которые очерчивают пространство парадного двора. С момента постройки этот дворец работал как общедоступная больница, сейчас в ней размещаются административные и научные корпуса НИИ Скорой помощи им. Склифосовского.

Внутренние интерьеры украшены мрамором и отделочным камнем. Но экскурсии проходят очень редко — например, в Дни культурного наследия. А попадать в «Склиф» не по своей воле мы никому никогда не пожелаем.

Адрес: пл. Большая Сухаревская, д. 3, стр. 1

Особняк Шереметевых — скромное обаяние аристократии

По сравнению с другими роскошными особняками на Поварской этот дом смотрится простенько. Его левая часть с флигелем была построена в 1818 году, правая с парадным входом — в 1833-м. Украшен он тоже незатейливо, но со вкусом — руст (то есть выпуклые камни) на первом этаже, фриз с масками львов над центральным входом. Расточительный XVIII век сменил прагматичный XIX-й — дом этот изначально был доходным, квартиры и при Шереметевых, и при других владельцах сдавались внаем. В историю русской культуры он вошел в первую очередь как здание, где в 1828 году Пушкин впервые прочитал «Полтаву».

Адрес: ул. Поварская, д. 27

Наугольный дом — шереметевский квартал рядом с Кремлем

Дом этот стоит на углу Воздвиженки и Романова переулка, который в XIX веке назывался Шереметевским. А небольшой квартал за домом звался Шереметевским двором, это были владения графов. Здания № 3, строения 1, 6, 7 и № 5 в Романовом переулке тоже были доходными домами Шереметьевых.

Наугольный дом, однако, строился по заказу графа Разумовского. Он его продал своему шурину, Николаю Петровичу Шереметеву. Тут, кстати, и была сыграна свадьба с Прасковьей Жемчуговой (потом супруги переехали в Петербург).

Главное украшение дома — угловая ротонда с колоннами тосканского ордера. Он похож на древнегреческий дорический, только с основанием-базой и без желобков — каннелюр на колонне.

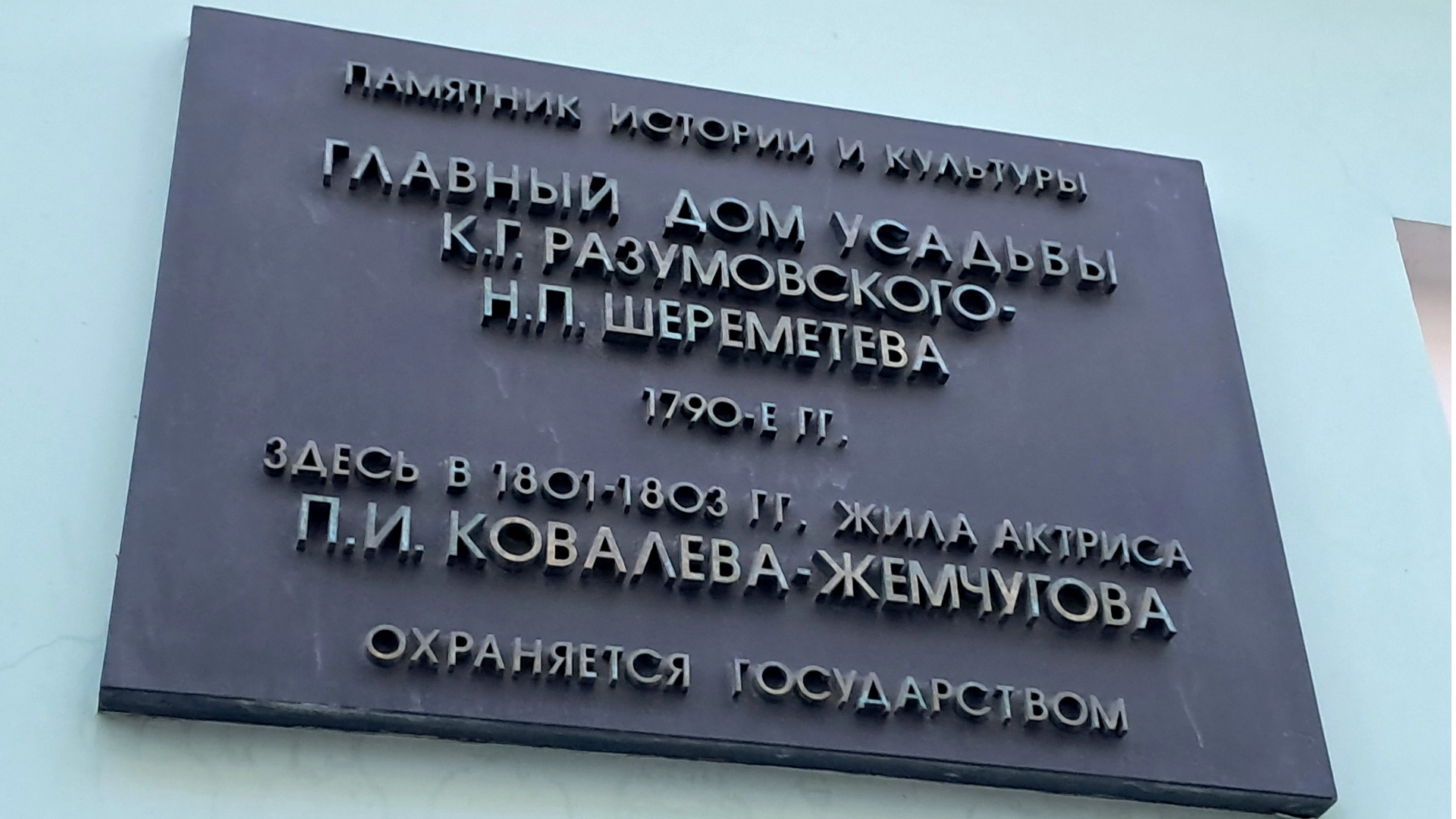

Совсем рядом (пер. Романов, д. 2/6, стр. 3), спрятавшееся во дворе, стоит главное здание усадьбы Разумовских-Шереметевых — тоже в стиле классицизм.

Адрес: ул. Воздвиженка, д. 8/1, стр. 1

Дом полярников — секретное наследие Шереметевых

С этим домом связан один маленький московский секрет. Он был построен в 1930-е годы для Главного управления Северного морского пути. Полярники были тогда очень популярны, об эпопеях дрейфующей станции «Северный полюс — 1» и парохода «Челюскин» знала вся страна. Только Героев Советского Союза в доме проживало семеро.

Казалось бы, причем тут Шереметевы?

Но если вглядеться в этот дом, то можно заметить, что его левое крыло немного отличается от правого формой и размером окон. Особенно выделяется фигурное окно над входной дверью. Дело в том, что на Никитском бульваре в начале XX века по заказу графини Натальи Шереметевой был построен доходный дом. Сносить его ради Дома полярников не стали, а просто встроили в новое здание.

Адрес: б-р Никитский, д. 9

Фото: Комитет по туризму города Москвы; Дарья Тюковa; TomNovok, Lobachad, Haggardous50000 — Shutterstock/FOTODOM.

Статьи по теме

Читайте также

На флагманской площадке в «Коломенском» подготовили специальную праздничную программу

На мероприятии киноленту представили в сопровождении симфонического оркестра, как и во время премьеры в 1925 году

Экспозиция из 800 экспонатов открылась в недавно отреставрированном Сытном дворе

В подборку вошли готовые сценарии зимнего отдыха с детьми, исторические и кинематографические прогулки

Знакомимся с одним из главных литературных обществ в истории страны

Гости увидят цифровую сказку «Щелкунчик» и совершат путешествие по разным эпохам

Полностью перезагрузиться, насладиться праздником и по-новому взглянуть на город

Резиденция Деда Мороза, праздничный open-air и другие сюрпризы развлекательной площадки на ВДНХ