Вы читаете статью RUSSPASS Журнала. RUSSPASS — цифровой туристический сервис, который поможет вам спланировать поездку и ничего не забыть. Узнать больше и попробовать можно здесь.

Рижскому вокзалу может быть слегка обидно: на фоне других московских железнодорожных хабов он остается будто бы в тени. А зря! Открывшийся после реставрации 1 сентября 2024 года, он стал частью МЦД-2 и МЦД-4, а станций метро рядом теперь две — радиальная оранжевая «Рижская» получила соседку на БКЛ. Это значит, что поводов оказаться на пересечении проспекта Мира и Третьего транспортного кольца появляется все больше. И можно уделить час прогулке в окрестностях метро «Рижская». Тем более, что здесь можно увидеть настоящие архитектурные чудеса, не очень раскрученные среди туристов, но оттого не менее впечатляющие.

RUSSPASS Журнал уже делился подсказками, куда уехать на один день с Рижского вокзала, ну, а теперь мы расскажем, как устроить интересную прогулку в окрестностях — неважно, в ожидании ли электрички, в качестве завершения приятного уик-энда или просто с оказией.

Проникнуться русским духом у здания Рижского вокзала

Рижская площадь, 1

У Рижского вокзала богатая история переименований. С открытия в 1901 году и до 1930 он назывался Виндавским по латвийскому городу Виндаве, нынешнему Вентспилсу. Потом он был Балтийским, Ржевским и только в послевоенные годы обрел нынешнее имя. Автором его проекта был архитектор Станислав Бржозовский, большой спец по железнодорожным павильонам и вокзалам. В их число входит и Витебский вокзал в Санкт-Петербурге — шедевр модерна. Для Рижского вокзала архитектор избрал совсем другую стилистику. Здесь торжествует русский стиль, который на рубеже XIX–XX веков был на вершине популярности, и здание Рижского вокзала будто бы строилось под девизом «русского много не бывает». Как, например, выглядит среднестатистическое здание в таком стиле? Этакий терем с шатровой крышей, украшенный каменными завитушками в духе картин Васнецова и Билибина. Рижский вокзал — это целых три терема, соединенных одноэтажными переходами, а у центрального есть еще и парадная входная группа. И, кажется, нет такого декоративного элемента, присущего русскому стилю, который архитектор не умудрился пристроить на фасаде, да еще и многократно повторить.

Если у вас немного зарябило в глазах от этого великолепия, то можно зайти внутрь здания. Вокзал очень малолюдный, отсюда сейчас отправляются лишь немногочисленные пригородные поезда. Но в скромных интерьерах тоже есть лепнина, дверные проемы оформлены пузатыми колоннами-бочонками.

С 1 апреля 2025 года должен снова открыться для посетителей Выставочный центр РЖД. Он находится в здании справа от вокзала, и это настоящий рай для поклонников игрушечных железных дорог. Здесь есть модели вагонов и локомотивов, макеты вокзалов, портов, тоннелей, перегонов и многое другое.

Подробнее об архитектуре московских вокзалов — в материале RUSSPASS Журнала.

Посмотреть на заповедный храм на границе старой Москвы

Храм иконы Божией Матери «Знамение»

2-й Крестовский переулок, 17, стр. 1

Этот комплекс из нескольких церквей хорошо виден от вокзала и от станции метро. Его стоит посетить хотя бы ради удивительного ощущения — будто бы оказываешься на тихом острове среди городского шума. На картах хорошо видно — этот небольшой треугольник втиснулся между Третьим транспортным кольцом, ж/д путями и 2-м Крестовским переулком. Можно сказать что здесь сохранился дух старой московской окраины, веявший в этих местах в ту пору, когда тут проходила граница Москвы по Камер-Коллежскому валу и стояла Троицкая (Крестовская) застава. Через нее проходила одна из главных столичных дорог — Троицкая большая, от Иверской часовни на Красной площади до Троице-Сергиевой Лавры. И даже человеку невоцерковленному будет приятно полюбоваться на красно-белые строения, уютно разместившиеся на этом клочке земли.

Главное из них — храм иконы Божией Матери «Знамение» в стиле барокко, построенный в XVIII веке на месте сгоревшего. Он потом перестраивался, ремонтировался, но никогда не закрывался. Часть его богатого убранства сохранилась с XIX века, сюда же свозили иконы из близлежащих закрываемых церквей. Но главная его святыня — как раз икона «Знамение», список с оригинала XII века.

«Знамение» — одна из самых почитаемых в православии икон. Оригинальный образ находится в Софийском соборе Великого Новгорода. Икона относится к типу «Оранта», то есть «молящаяся». У Богородицы воздеты руки, а на гроуди ее размещен образ маленького Иисуса.

Интересны и современные полноростовые мозаики на внешних стенах храма, изображающие святых, поэтому стоит неспешно обойти вокруг него.И обязательно обратите внимание на современную церковную архитектуру — небольшой крестильный храм священномученика Александра Хотовицкого, освященный в 1998 году и восьмигранную церковь-часовню Воздвижения Честного креста Господня. Ее построили в 2007–2008 годах.

Прогуляться по местам Владимира Высоцкого

Проспект Мира, 76

Проспект Мира, 68

Ул. Щепкина, 61/2 стр. 4

Если не считать движения по тракту в сторону Лавры, жизнь в окрестностях нынешнего Рижского вокзала двести-триста лет назад была тихой — на улочках стояли стояли деревянные дома с огородиками. Все это называлось Мещанская слобода.

Слово «мещанин» происходит от польского mieszczanin — «горожанин» (а оно от miasto — «город»). Считается. что со второй половины XVII века здесь селились приезжие с Запада — поляки, белорусы. Даже Мещанских улиц было 4 штуки, и переименовывать их стали только в 1950-е.

Так 4-я Мещанская стала просто Мещанской, 3-я Мещанская — улицей Щепкина, 2-я Мещанская — улицей Гиляровского. Ну, а 1-я Мещанская к моменту Всемирного фестиваля молодежи и студентов (1957) уже превратилась в широкую магистраль, и ее переименовали в Проспект мира.

На месте большого жилого дома (№ 76 по проспекту Мира) когда-то стоял другой, с коммунальными квартирами, известный поклонникам творчества Владимира Высоцкого как «дом на 1-й Мещанской, в конце». Именно здесь юный Володя жил с родителями в раннем детстве.

Родился он тоже поблизости, в Старо-Екатерининской больнице. Это красно-кирпичное здание на улице Щепкина, построенное в 1908–1909 годах сохранилось, и по-прежнему функционирует как медицинское учреждение.

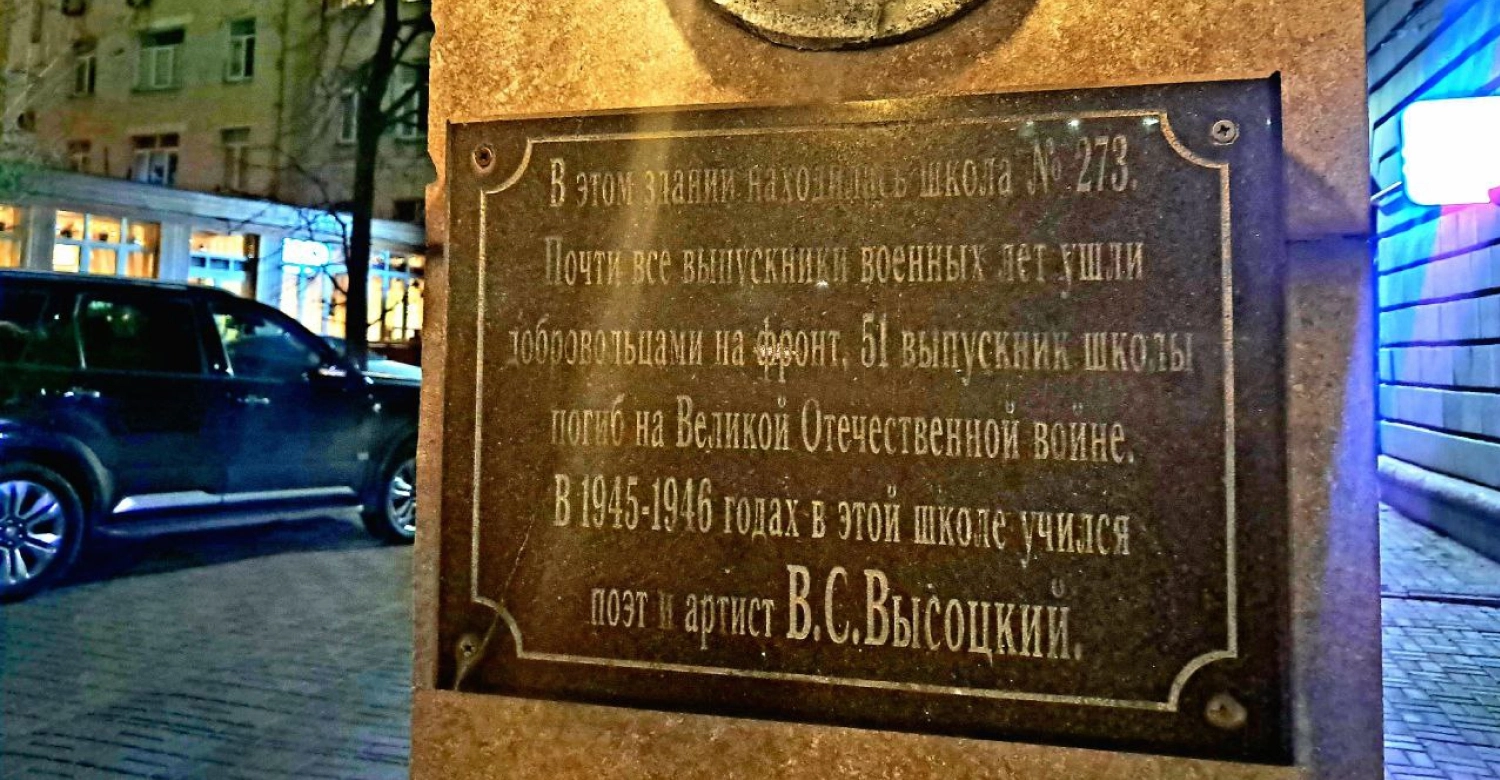

А на заборе дома № 68 по проспекту Мира есть доска, утверждающая, что именно здесь находилась школа, в которую Володя Высоцкий когда-то пошел в 1 класс. Строго говоря, школа находилась в глубине квартала, но это простительная мемориальная вольность.

Попробовать блюда родной русской и далекой индийской кухни.

Ресторан «Рассольников», проспект Мира, 68, стр. 1а;

«Масала Хаус», проспект Мира, 79.

Завершить мини-тур по местам детства Владимира Высоцкого можно обедом в ресторане «Рассольников» с отличным выбором блюд русской кухни. Все здесь сытно, сделано по оригинальным рецептам. Непременно стоит обратить внимание на несколько видов сала собственного посола — с хмели-сунели, тмином, кориандром и многим другим. Давший ресторану название суп рассольник готовится на бычьих хвостах. Котлеты из щуки подаются со смальцем. Цены средние московские, и дороже 1000 рублей стоят разве что стейки и семга на пару.

Тем же, кто хочет попробовать экзотики, рекомендуем заглянуть в «Масала Хаус» и познакомиться с типичными для индийской кухни блюдами в добротном исполнении. Здесь есть маринованные цыплята тандури, запеченные в индийской печи тандур, палак панир приготовленный со шпинатом домашний сыр, пряная икра из баклажанов и многое другое. Идеально отваренный рис басмати — это тоже здесь.

Больше индийских ресторанов Москвы — в подборке RUSSPASS Журнала.

Увидеть одно из древнейших зданий столицы

Церковь мученика Трифона в Напрудном

Ул. Трифоновская, 38, стр. 1

Среди мозаик нам стенах церкви «Знамение» есть изображение человека с соколом в руке. Это мученик Трифон Апамейский, почитаемый на Руси как покровитель охотников. И он герой красивой московской легенды. Однажды у Ивана III на охоте улетел любимый кречет. Царь дал наказ своему сокольнику Трифону Патрикееву птицу разыскать. Поиски были безрезультатны, и в перспективе у Патрикеева уже маячил царский гнев и летальный конец карьеры. Он помолился своему покровителю Трифону, тот явился ему во сне, и указал, где сидит сокол. На этом месте благодарный Патрикеев и воздвиг церковь святого Трифона.

Этот небольшой одноглавый храм резко выделяется на фоне современной застройки. Он был возведен между 1479 и 1492 годом. Территория вокруг храма очень удобна для небольшой прогулки.

Кстати, самым древним зданием Москвы считается Спасский собор Спасо-Андроникова монастыря: его датируют 1425 годом. Всего на несколько десятилетий старше.

Воскликнуть: «Умели же жить бедняки»

Дома дешевых квартир имени действительного статского советника Г. Г. Солодовникова

Ул. Гиляровского, д. 57, 65, стр. 1

В прежние времена в Москве строили так, что кажущиеся сейчас роскошными дома на самом деле предназначались для неимущих. Так недалеко от Рижского вокзала есть два краснокирпичных пятиэтажных дома, немного похожих на средневековые дворцы, но одновременно украшенных витражами, карнизами, аттиками (декоративные стены на крыше) в актуальном для начала XX века стиле модерн. В целом они смотрятся как жилье для преуспевающих артистов и ученых.

Но нет — один из этих домов был предназначен для малоимущих семей, а тот, который стоит на углу улиц Гиляровского и Щепкина заселяли малоимущие одинокие граждане.

Дома построили в 1906–1909 годах по завещанию купца Гавриила Солодовникова, который прославился как первейший скряга Москвы. О нем слагали анекдоты: чаевых не дает, питается копеечной вчерашней кашей из трактиров, запрещает кучеру ставить резину на передние колеса повозки — мол, и задних достаточно.

Тем не менее, большую часть своего гигантского (свыше 20 млрд рублей) состояния умерший в 1901 году купец оставил на благотворительность. Это вызвало шок в обществе — никто таких огромных пожертвований в России раньше не делал.

Заботясь о бедноте, Солодовников писал, что это «рабочий класс, живущий честным трудом и имеющий неотъемлемое право на ограждение от несправедливостей судьбы».

В доме для одиноких было 1152 квартир (пусть и по 5-6 метров каждая), в семейном — 183 квартиры. Арендная плата полагалась очень невысокая, все домовое хозяйство (а они были оснащены электричеством и водопроводом) оплачивалось из денег Солодовникова. При домах были дешевые бани, столовые и библиотеки. Сейчас в зданиях располагаются учреждения, но элитарный внешний вид они не утратили.

Фото: Дарья Тюкова

Читайте также

На флагманской площадке в «Коломенском» подготовили специальную праздничную программу

На мероприятии киноленту представили в сопровождении симфонического оркестра, как и во время премьеры в 1925 году

Экспозиция из 800 экспонатов открылась в недавно отреставрированном Сытном дворе

В подборку вошли готовые сценарии зимнего отдыха с детьми, исторические и кинематографические прогулки

Знакомимся с одним из главных литературных обществ в истории страны

Гости увидят цифровую сказку «Щелкунчик» и совершат путешествие по разным эпохам

Полностью перезагрузиться, насладиться праздником и по-новому взглянуть на город

Резиденция Деда Мороза, праздничный open-air и другие сюрпризы развлекательной площадки на ВДНХ